自動車整備士の平均年収は約390万円と全職種平均を下回る現状です。しかし「年収500万円」は決して夢物語ではありません。

適切な戦略と具体的なアクションにより、この目標は十分達成可能です。本記事では、年収500万円を実現するための5つの具体的方法、必要なスキル、キャリアパスを詳しく解説します。

現役整備士や転職検討者の方に、実践的で価値のある情報をお届けします。

■自動車整備士 派遣の仕事をお探しなら

車両整備士・メカニックに特化した人材派遣サービスカラフルスタッフィング メカニックにご相談ください。専門のコーディネーターが希望に合ったお仕事をご提案、有名ディーラーでスキルや経験を積めるチャンスもあります。

▼無料・30秒で完了!

カラフルスタッフィング メカニックに相談する

- 自動車整備士で年収500万円を達成するための5つの具体的方法

- 高年収を目指せる職場の特徴と求人票の正しい見極め方

- 年収アップに必要なスキルと標準的な達成期間

1.自動車整備士で年収500万円を達成することは現実的なのか?

年収500万円という目標が現実的かどうかを判断するには、業界の実態を正確に把握することが重要です。最新のデータと業界動向を分析してみましょう。

自動車整備士の平均年収と500万円のポジション

日本自動車整備振興会連合会の令和4年度データによると、自動車整備士の平均年収は404万円となっています。

この数字は全職種の平均年収458万円(国税庁調査)と比較すると約54万円低い水準です。年収500万円は平均を約100万円上回る金額であり、業界内では明らかに高水準の部類に入ります。

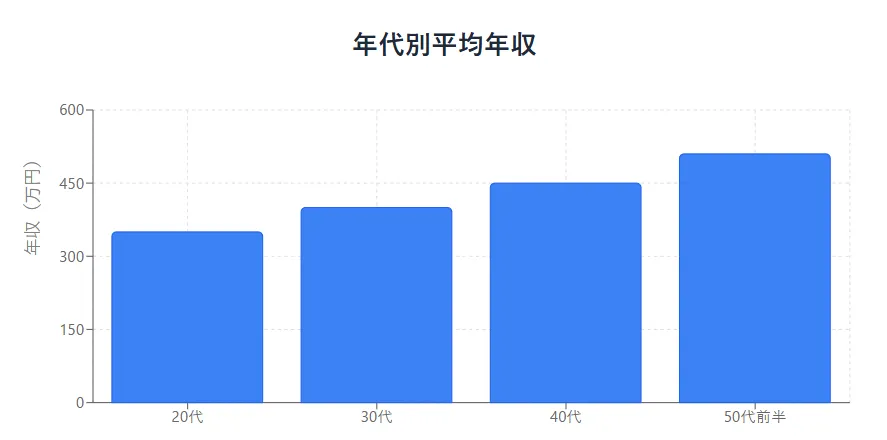

年代別に見ると、20代の平均年収は約350万円、30代で約400万円、40代で約450万円、50代前半で約510万円という分布になっています。

つまり年収500万円は、一般的には50代前半で到達する水準であり、それより若い年代での達成は相当な努力と戦略が必要な目標と言えるでしょう。

しかし、適切なキャリア戦略と継続的なスキルアップにより、30代や40代での早期達成も十分に可能です。

▼あわせて読みたい

自動車整備士の平均年収426万円!以下の記事では、自動車整備士の最新年収データと年収アップ方法を解説しています。ディーラー転職で100万円増も可能?ぜひ参考にしてください。

年収500万円達成者の実際の割合と特徴

自動車整備士全体の中で年収500万円を達成している人の割合は約15~20%程度と推定されます。特に注目すべきは、ディーラー整備士と民間工場整備士の格差です。

ディーラー整備士の平均年収は481万円で、500万円により近い水準にあります。一方、民間工場の整備士は平均380万円程度と大きな差があります。

年収500万円達成者に共通する特徴

また、地域差も重要な要素で、首都圏や大都市圏では地方と比較して年収水準が高く、年収500万円達成の可能性も高まります。

経験年数では10年以上のベテラン層が多く、技術力だけでなく顧客対応や後輩指導などの付加価値を提供できる人材が高評価を受けています。

転職でキャリアアップを目指すなら

年収500万円を目指す整備士にとって、転職は重要な選択肢の一つです。カラフルスタッフィング メカニックは、車両整備士・メカニックに特化した人材派遣サービスです。専門のコーディネーターが希望に合ったお仕事をご提案、有名ディーラーでスキルや経験を積めるチャンスもあります!

▼無料!30秒で完了!

お問い合わせはこちら

業界全体の年収上昇トレンドと今後の見通し

自動車整備業界では深刻な人手不足と高齢化が進んでおり、これが年収上昇の追い風となっています。

過去5年間で整備士の平均年収は約13万円上昇し、月額換算で約1万円の改善が見られます。

特にディーラー整備士では、2018年度の466万円から2022年度の481万円へと15万円増加しています。この上昇トレンドの背景には、自動車の高度化に伴う技術者不足があります。

電気自動車(EV)やハイブリッド車、先進運転支援システム(ADAS)などの新技術に対応できる整備士の需要が急増しており、企業側も待遇改善による人材確保に積極的です。

2025年以降も、自動車技術の進化と整備士不足の継続により、年収上昇傾向は続くと予想されます。

特に新技術に対応できる整備士にとって、年収500万円は十分に現実的な目標となりつつあります。

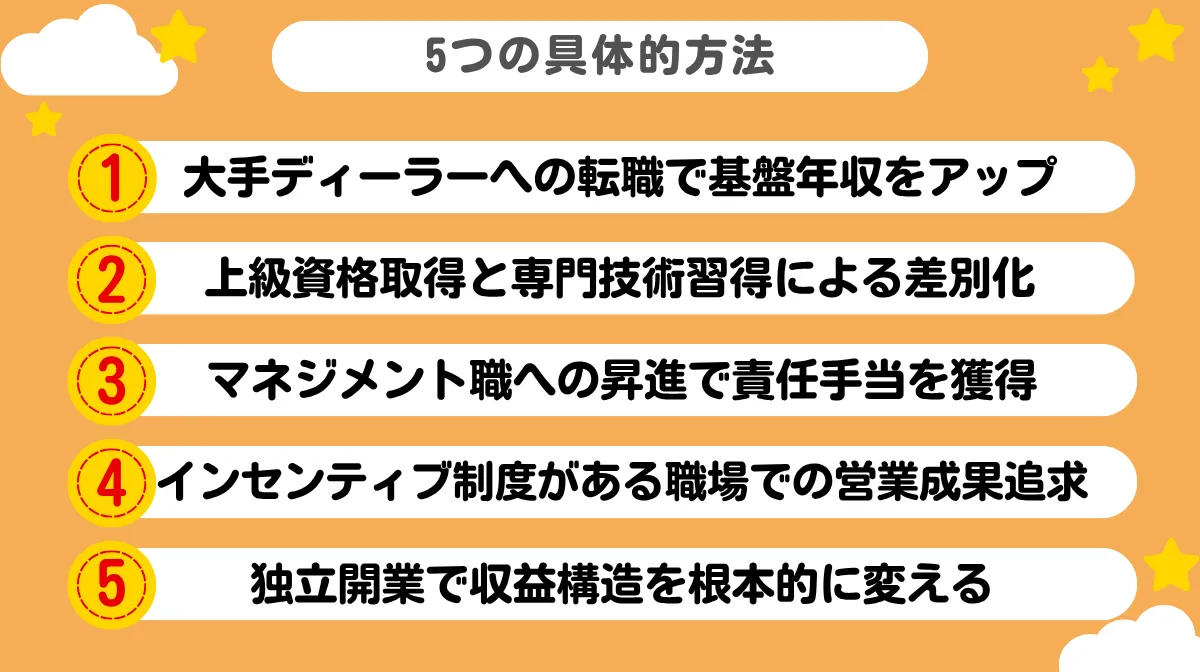

2.自動車整備士が年収500万円を達成する5つの具体的方法

年収500万円を達成するためには、戦略的なアプローチが必要です。ここでは実践的で効果的な5つの方法を詳しく解説します。

大手ディーラーへの転職で基盤年収をアップ

最も確実で即効性のある方法が、大手ディーラーへの転職です。ディーラー整備士の平均年収481万円は、民間工場の380万円と比較して約100万円高く、年収500万円のベースラインに非常に近い水準です。

トヨタ、日産、ホンダなどの国産大手ディーラーでは、安定した給与体系と充実した福利厚生が期待できます。さらに注目すべきは輸入車ディーラーの存在です。

メルセデス・ベンツ、BMW、アウディなどの高級輸入車ディーラーでは、車両単価の高さから利益率が良く、整備士の年収も国産車ディーラーを上回る傾向があります。

転職時の年収交渉では、現在の年収に加えて保有資格、経験年数、特殊技能を具体的にアピールすることが重要です。

また、ディーラー独自の教育制度や資格取得支援制度を活用することで、さらなる年収アップの基盤を築くことができます。

▼大手ディーラー整備士の年収ランキング

自動車整備士の大手企業年収ランキング!以下の記事では、トヨタ・ホンダ・日産など8社の給料・待遇を徹底比較。転職成功のポイントも解説しています。ぜひ参考にしてください。

上級資格取得と専門技術習得による差別化

資格取得は年収アップの最も直接的な手段の一つです。1級自動車整備士資格の取得者には、月額1万円~3万円の資格手当が支給される企業が多く、年間で12万円~36万円の収入増につながります。

自動車検査員資格も重要で、車検業務を単独で実施できる権限により、責任者ポジションへの昇進機会が増加します。近年特に価値が高まっているのが、EV・ハイブリッド車の特殊技能です。

低圧電気取扱業務特別教育やEV整備の認定資格を取得することで、希少性の高い技術者として市場価値が向上します。

ディーラー認定級の最高位取得も効果的で、メーカー独自の技術研修を修了することで、そのブランドの専門家としての地位を確立できます。

これらの資格・技能の組み合わせにより、単なる作業者から専門技術者へとポジションを向上させ、年収500万円達成の確実性を高めることができます。

▼自動車整備士の資格について詳しく

以下の記事では、自動車整備士資格全14種類の特徴・取得方法・最適な選び方を解説しています。1級・2級・3級・特殊整備士の違いから収入まで紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

マネジメント職への昇進で責任手当を獲得

技術者からマネジメント職への転身は、年収大幅アップの王道ルートです。

工場長ポジションでは年収550万円~700万円、主任・係長クラスでも年収480万円~550万円の水準が期待できます。

昇進に必要な期間は一般的に8年~12年程度で、技術力に加えて人材管理能力、業務改善提案力、顧客対応スキルが重要な評価ポイントとなります。

マネジメント職の価値は単なる管理業務だけでなく、工場の生産性向上、品質管理、安全管理、収益改善などの経営的視点を持った業務遂行にあります。

後輩指導や新人教育の実績を積み重ねることで、管理能力をアピールできます。また、作業効率化や工程改善の提案実績は昇進の強力な武器となります。

管理職手当は月額3万円~8万円程度が相場で、年間では36万円~96万円の収入増となり、年収500万円達成の大きな原動力となります。

有名ディーラーでの派遣勤務で経験を積む

カラフルスタッフィング メカニックでは、有名ディーラーでの派遣勤務機会を多数ご用意しています。正社員転職前に実際の職場環境を体験でき、スキルアップしながら高時給での勤務が可能です。専門コーディネーターがあなたのキャリアプランに合わせたお仕事をご提案いたします。

▼無料!30秒で完了!

お問い合わせはこちら

インセンティブ制度がある職場での営業成果追求

営業兼任整備士として活動することで、インセンティブによる収入増を狙う方法があります。

自動車販売や部品販売、追加整備の提案による歩合制度を導入している企業では、基本給に加えて成果報酬を得ることができます。

車両販売1台当たり1万円~5万円、高額な修理提案の成約で売上の2%~5%のインセンティブが支給される企業もあります。営業成果を上げるポイントは、顧客との信頼関係構築です。

整備士としての専門知識を活かし、単なる販売ではなく、お客様の安全と経済性を考慮した提案を行うことで成約率が向上します。

定期的な車検顧客へのメンテナンス提案、故障予防のための部品交換提案、燃費改善のためのメンテナンス提案などが効果的です。

インセンティブ制度の内容は企業によって大きく異なるため、転職前に詳細な制度内容と実際の支給実績を確認することが重要です。

独立開業で収益構造を根本的に変える

独立開業は最もハイリスク・ハイリターンな選択肢ですが、成功すれば年収500万円を大きく超える収入も可能です。

認証工場の開業には約3000万円~5000万円の初期投資が必要で、指定工場なら5000万円~1億円程度の資金が必要になります。しかし、軌道に乗れば経営者として年収1000万円以上も現実的な目標となります。

開業成功のポイントは段階的アプローチです。まず従業員として十分な経験と人脈を築き、資金と顧客基盤を準備してから独立するのが理想的です。

特に運送業者との継続契約や地域密着型のサービス展開により、安定した収益基盤を構築できます。

開業前の準備期間は最低でも3年~5年程度必要で、技術力、経営知識、資金調達、人材確保、設備投資計画など多面的な準備が求められます。

リスクは高いものの、自分の技術と経営手腕次第で収入上限がない点が最大の魅力です。

3.年収500万円を目指せる職場の選び方と見極めポイント

高年収を実現するためには、職場選びが極めて重要です。求人票の見方や面接での確認ポイントを詳しく解説します。

高年収が期待できる職場の特徴と業態

年収500万円を目指せる職場には明確な特徴があります。まず、大手ディーラーや輸入車ディーラーは安定した高年収が期待できる代表的な職場です。

特にメルセデス・ベンツ、BMW、レクサスなどの高級車ディーラーでは、車両単価の高さから利益率が良く、整備士の待遇も充実しています。

運送業専門の整備工場も注目すべき業態です。トラックやバスの整備は高い技術力が要求される一方で、定期的な車検需要により安定した収益を確保でき、整備士の年収も高水準です。

中古車販売併設の整備工場では、整備と販売の複合収益により、インセンティブ制度が充実している場合が多くあります。

企業規模との相関も重要で、従業員50名以上の企業では福利厚生が充実し、昇進機会も豊富です。

また、最新設備を導入している工場では効率的な作業が可能で、生産性向上による収益増が整備士の待遇改善につながっています。

求人票で確認すべき重要な条件項目

求人票の見方を誤ると、入社後に想定していた条件と大きく異なる事態が生じます。最も注意すべきは「みなし残業」の記載です。

月給30万円と記載されていても、みなし残業代5万円が含まれている場合、実際の基本給は25万円となります。ボーナスは基本給をベースに計算されるため、年収に大きな影響を与えます。

昇給制度の透明性も重要なチェックポイントです。「能力に応じて昇給」という曖昧な表現ではなく、「年1回定期昇給、昇給実績○円~○円」といった具体的な記載がある企業を選ぶべきです。

資格手当の詳細も確認が必要で、1級整備士手当、検査員手当、ディーラー認定級手当などの支給条件と金額を明確にしておきましょう。

福利厚生では、社会保険完備は当然として、退職金制度、住宅手当、家族手当、有給取得率なども重要な判断材料となります。

これらの条件を総合的に評価することで、真の年収水準を見極めることができます。

派遣なら条件を事前に詳しく確認できる

派遣勤務では事前に勤務条件や職場環境を詳しく確認できるメリットがあります。カラフルスタッフィング メカニックでは、専門コーディネーターが職場の実情を詳しくお伝えし、あなたの希望条件に合致する求人のみをご提案いたします。まずは派遣で職場を体験してから正社員を目指すことも可能です。

▼無料!30秒で完了!

お問い合わせはこちら

面接で聞くべき年収アップの可能性

面接では年収に関する具体的な質問を適切に行うことが重要です。まず、昇進・昇格のルートを明確に確認しましょう。

「入社から主任になるまでの平均年数は?」「工場長への昇進条件は?」といった具体的な質問により、キャリアパスの透明性を判断できます。

年収交渉では、現在の年収を正直に伝えた上で、「5年後の年収目標として500万円を考えているが、御社では実現可能か?」と直接的に確認することが効果的です。

資格取得支援制度についても詳しく聞きましょう。「1級整備士資格の取得支援はあるか?」「EV関連の研修制度は?」「資格手当の詳細は?」といった質問により、スキルアップのサポート体制を把握できます。

同僚の退職理由を聞くことで、職場環境の実態を把握することも重要です。

高年収を実現するには長期的な勤務が前提となるため、職場の定着率や離職理由を確認することで、持続可能なキャリア形成が可能かを判断できます。

4.年収500万円達成のために必要なスキルと経験年数

高年収を実現するには、技術力だけでなく多様なスキルが求められます。必要な能力と習得方法を具体的に解説します。

技術面で求められる具体的なスキル

年収500万円を達成する整備士には、高度な技術スキルが不可欠です。最も重要なのは故障診断能力とトラブルシューティング技術です。

単純な部品交換ではなく、症状から原因を特定し、根本的な解決策を提示できる能力が求められます。

現代の自動車はコンピューター制御が中心となっているため、診断機器の操作技術とデータ解析能力も必須です。

特にEVやハイブリッド車、先進運転支援システム(ADAS)に関する知識と技術は、市場価値を大幅に向上させます。修理書や配線図を完全に理解し、複雑な電気系統の故障にも対応できるレベルが必要です。

効率的な作業による生産性向上も重要な要素で、同じ作業を他の整備士より短時間で完了できれば、時間当たりの収益性が向上し、評価も高まります。

さらに、新技術への対応力として、メーカーの技術講習会への積極的な参加や、最新の整備技術情報の継続的な学習姿勢も高く評価されます。

コミュニケーション能力と顧客対応力の重要性

技術力だけでは年収500万円の達成は困難で、優れたコミュニケーション能力が不可欠です。顧客との信頼関係構築により、継続的な来店とリピート率向上を実現できる整備士は高く評価されます。

問診による故障箇所の的確な絞り込み技術は、診断時間の短縮と修理精度の向上につながり、顧客満足度を大幅に向上させます。

専門用語を使わずに、お客様に分かりやすく説明する能力も重要で、修理内容や予防保全の必要性を適切に伝えることで、追加整備の受注機会が増加します。

後輩指導やチームマネジメント能力も年収アップの重要な要素です。新人教育や技術指導を通じて工場全体のスキル向上に貢献できる整備士は、管理職候補として重宝されます。

営業的視点を持った提案力も求められ、お客様の使用状況に応じた最適なメンテナンス計画を提案することで、工場の収益向上に直接貢献できます。

これらのコミュニケーションスキルは、単なる作業者から付加価値の高いサービス提供者への転換を可能にし、年収500万円達成の重要な基盤となります。

一般的な達成までの期間と経験積み方

年収500万円達成までの標準的な期間は、入社から10年~15年程度とされています。この期間を短縮するには、戦略的なキャリア形成が重要です。

最初の3年間は基礎技術の習得に集中し、2級自動車整備士資格の取得を最優先とします。5年目までに自動車検査員資格を取得し、検査業務を単独で実施できるレベルに到達することが目標です。

8年目頃から後輩指導や小規模なチーム管理を経験し、マネジメントスキルを磨きます。10年目以降は工場長候補としての経営的視点を身につけ、収益改善や業務効率化に取り組みます。

効率的な経験積み方として、多様な車種やメーカーの整備経験を積むことが重要です。国産車だけでなく輸入車、商用車、特殊車両などの経験により、対応できる業務範囲が拡大します。

転職のタイミングは5年目と10年目が理想的で、スキルアップと年収アップを同時に実現できる可能性が高まります。

条件交渉では、保有資格、経験年数、特殊技能を具体的にアピールすることが成功の鍵となります。

派遣でスキルアップしながら高収入を実現

カラフルスタッフィング メカニックでは、技術レベルに応じた高時給案件を多数ご用意しています。派遣勤務で様々な職場を経験することで、効率的にスキルアップを図りながら収入向上を目指せます。専門コーディネーターがあなたのキャリアプランに合わせた最適な案件をご提案いたします。

▼無料!30秒で完了!

お問い合わせはこちら

5.年収500万円整備士のリアルな働き方と注意点

高年収を実現した整備士の実際の働き方と、年収アップに伴う責任やプレッシャーについて現実的な視点で解説します。

高年収整備士の典型的な1日のスケジュール

年収500万円を達成している整備士の1日は、一般的な作業者とは大きく異なります。

1日のスケジュール

- 朝8時

前日からの継続作業の進捗確認、当日の作業計画立案 - 午前中

複雑な故障診断や高度な修理作業(単純な作業は後輩に指導しながら任せる) - 午後

顧客対応や見積もり作成、部品発注などの管理業務 - 15時頃

技術的な作業に戻る - 17時以降

当日の作業報告書作成、翌日の準備、後輩への技術指導 - 業務終了後(または休日)

技術情報の収集、メーカー研修への参加、資格取得のための勉強

また、顧客との関係構築のため、定期的な連絡や相談対応も重要な業務の一部となっており、単なる作業時間だけでなく、総合的なサービス提供者としての役割を果たしています。

年収アップに伴う責任とプレッシャー

年収500万円の達成は、それに見合った責任とプレッシャーを伴います。管理職として人材育成責任を負うことになり、後輩の技術指導だけでなく、安全管理、品質管理、進捗管理など多岐にわたる業務を監督する必要があります。

売上目標やKPI達成のプレッシャーも大きく、個人の作業効率だけでなく、チーム全体の生産性向上に責任を持つことになります。

技術的リーダーとしての期待も高まり、複雑な故障や新技術への対応において、常に最新の知識と技術を維持する必要があります。

顧客からのクレーム対応や、重要な技術判断における最終責任者としての役割も求められます。ストレス管理が重要な課題となり、高い責任感から過度な残業や休日出勤に陥りがちです。

心理的負担を軽減するため、適切な業務分担、後輩への権限委譲、定期的な技術研修による自信の維持などの対策が必要です。

また、家族との時間確保や健康管理にも十分な注意を払い、長期的なキャリア持続性を考慮した働き方の調整が求められます。

ワークライフバランスとの両立方法

年収500万円を維持しながら良好なワークライフバランスを実現するには、効率的な働き方と時間管理が不可欠です。高年収と労働時間のバランスを取るため、作業の優先順位付けと効率化が重要になります。

定型的な作業は後輩に委譲し、自身は付加価値の高い業務に集中することで、長時間労働を避けながら高い成果を維持できます。

残業時間管理では、予定外の緊急対応を最小限に抑えるため、予防保全の提案や計画的な部品交換により、突発的な故障を減らす取り組みが効果的です。

家族時間やプライベート確保のため、休日出勤を極力避け、平日の業務効率化により週末は完全に休息に充てることを心がけます。

継続学習も工夫が必要で、通勤時間や昼休憩を活用したオンライン学習、効率的な研修参加により、プライベート時間への影響を最小限に抑えます。

長期的なキャリア持続のための健康管理として、定期的な健康診断、適度な運動、十分な睡眠時間の確保を重視し、高年収を維持できる体力と精神力を維持することが重要です。

6.自動車整備士の年収500万円達成への道筋

自動車整備士における年収500万円の達成は、業界平均を大きく上回る水準ながら、戦略的なアプローチにより実現可能な目標です。

大手ディーラーへの転職、上級資格取得、マネジメント職昇進、インセンティブ活用、独立開業という5つの方法から、自身の状況に最適な選択肢を見つけることが重要です。

技術力だけでなく、コミュニケーション能力や管理能力の習得により、単なる作業者から付加価値提供者への転換が求められます。

一般的には10年~15年の経験が必要ですが、計画的なキャリア形成により期間短縮も可能です。高年収には相応の責任が伴いますが、適切な時間管理でワークライフバランスとの両立も実現できます。

まずは現在のスキルを客観評価し、具体的な行動計画を立てることから始めましょう。

■自動車整備士 派遣の仕事をお探しなら

車両整備士・メカニックに特化した人材派遣サービスカラフルスタッフィング メカニックにご相談ください。専門のコーディネーターが希望に合ったお仕事をご提案、有名ディーラーでスキルや経験を積めるチャンスもあります。

▼無料・30秒で完了!

カラフルスタッフィング メカニックに相談する