運転免許の更新は、すべてのドライバーが定期的に行わなければならない大切な手続きです。

しかし「免許更新にはどれくらいの時間がかかるのか」「仕事の合間に行けるのか」と疑問に思っている方も多いでしょう。

本記事では、免許の区分ごとの講習時間や手続きの所要時間、効率的に更新する方法までを徹底解説します。忙しいドライバーの方も、ぜひ参考にしてください。

■ドライバーとして働きたい方は

ドライバー転職専門の『カラフルエージェント ドライバー』にご相談ください。高収入・高待遇のドライバー求人を多数保持、最短2週間でスピード転職が可能となります。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!

カラフルエージェント ドライバーに無料で相談してみる

- 免許区分(ゴールド・ブルー・グリーン)ごとの更新所要時間と講習内容

- 運転免許センターの混雑を避ける時間帯と効率的な更新のコツ

- 高齢者講習や講習免除の特例など、特殊なケースの対応方法

1.運転免許更新に時間はどれくらいかかる?

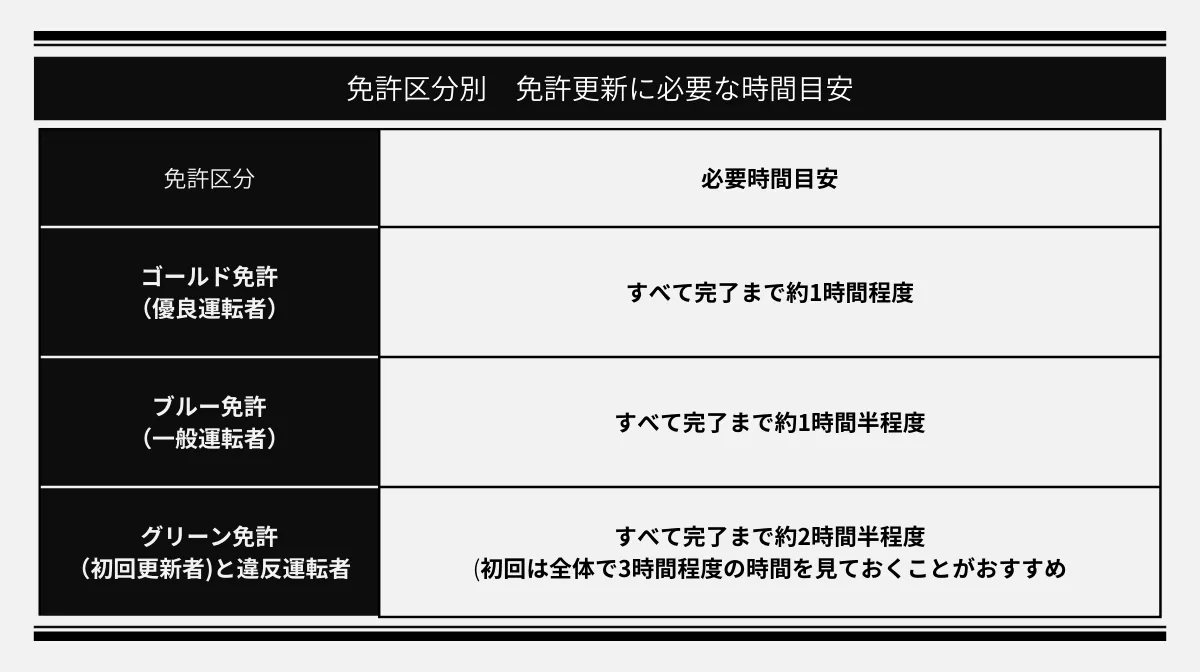

運転免許の更新手続きは、あなたの運転履歴によって区分が分かれ、それぞれ所要時間が異なります。まずは全体像を把握しましょう。

運転免許の更新にかかる総所要時間は、免許の区分によって大きく異なりますが、約1時間から2時間半程度で完了します。この時間には受付、写真撮影、視力検査などの適性検査、そして法定講習の時間が含まれています。

免許更新にかかる時間を左右する最大の要因は「免許の区分」です。運転免許証の色(ゴールド、ブルー、グリーン)や過去の運転履歴によって、受けるべき講習の種類と時間が決まります。

また、70歳以上の方は高齢者講習が別途必要となり、さらに75歳以上の方は認知機能検査も受ける必要があります。これらの区分を事前に確認しておくことで、必要な時間を適切に確保できます。

2.免許更新の詳細と必要時間(2025年4月現在)

免許更新の区分は、運転免許証の色や過去の運転履歴によって分けられます。それぞれの区分の特徴や講習時間について詳しく見ていきましょう。

ゴールド免許(優良運転者)

ゴールド免許(優良運転者)の免許更新

- 講習時間30分

- すべて完了まで約1時間程度

- 受付時間

平日:午前8時30分から午後4時まで

(午前11時30分から午後1時までを除く)

日曜日:午前8時から午後4時まで

(午前11時30分から午後1時までを除く)

ゴールド免許(優良運転者)は、5年以上免許を継続して所持し、その間無事故・無違反だった方に与えられる区分です。

免許証の帯の色はゴールドで、一般的に免許の有効期間は5年間となっています。ただし、70歳の方は4年、71歳以上の方は3年となります。

優良運転者講習の時間は30分と最も短く、手続き全体でも1時間程度で完了することが多いです。

受付時間は平日なら午前8時30分から午後4時まで、日曜日なら午前8時から午後4時まで(お昼休みを除く)となっており、他の区分と比べると遅い時間まで受け付けています。

ブルー免許(一般運転者)

ブルー免許(一般)の免許更新

- 講習時間1時間

- すべて完了まで約1時間半程度

- 受付時間

平日:午前8時30分から午後3時まで

(午前11時30分から午後1時までを除く)

日曜日:午前8時から午後3時まで

(午前11時30分から午後1時までを除く)

一般運転者は、5年以上免許を所持、違反点数3点以下の違反が1回ある方が該当し、有効期間は5年間です。

講習時間は1時間で、受付時間は平日なら午前8時30分から午後3時まで、日曜日なら午前8時から午後3時まで(昼休みを除く)です。

一般運転者向けの講習内容には、最新の交通法規の変更点や安全運転に必要な知識、事故防止のための注意点などが含まれます。

グリーン免許(初回更新者)と違反運転者

グリーン免許(初回更新者)と違反運転者の免許更新

- 講習時間2時間

- すべて完了まで約2時間半程度

初回は全体で3時間程度の時間を見ておくことがおすすめ - 受付時間

平日:午前8時30分から午後2時まで

(午前11時30分から午後1時までを除く)

日曜日:午前8時から午後2時まで

(午前11時30分から午後1時までを除く)

初回更新者講習

初回更新者講習は、運転免許を取得してから初めての更新を迎える方を対象としています。

内容は違反運転者講習と同様で、交通安全に関する基本的な知識から最新の法改正まで幅広く学ぶことができます。講習時間は2時間です。

初めての更新という重要な機会に、運転者としての責任と安全意識をさらに深める機会となります。

違反運転者講習

違反運転者講習は、過去の一定期間に交通違反や事故を起こした運転者を対象としています。

この講習では、最新の交通ルールの変更点や安全運転のための実践的知識、事故防止のための意識向上などが重点的に指導されます。

講習時間は2時間と定められており、この講習を通じて、安全運転への意識を高め、再違反の防止を目指します。

初回更新の場合は、必要書類(更新案内はがき、現在の免許証、手数料など)を事前にしっかり確認しておきましょう!

高齢者講習が必要な場合の追加時間

高齢者講習(普通自動車免許所持者)

- すべて完了までの所要時間

所持免許ごとの所要時間+2時間半~3時間程度(場合による) - 受付時間

平日:午前8時30分から午後4時まで

(午前11時30分から午後1時までを除く)

日曜日:午前8時から午後4時まで

(午前11時30分から午後1時までを除く)

70歳以上のドライバーは、通常の更新手続きに加えて高齢者講習を受ける必要があります。

講習時間は運転免許の区分に関わらず2時間で、受付時間は平日・日曜とも午前8時30分(日曜は午前8時)から午後4時までとなっています。

特に75歳以上の方は高齢者講習の前に認知機能検査(30分程度)も受ける必要があり、さらに検査結果によっては医師の診断が必要になる場合もあります。

そのため、高齢者講習と認知機能検査を合わせると、通常の更新手続きとは別に2時間半から3時間程度の追加時間が必要です。

高齢者講習について

高齢者講習は満70歳以上の方が運転免許を更新する際に必要な講習です。

この講習は免許の有効期間満了日の6か月前から受講可能となっています。年齢によって内容や手続きが異なりますので、以下に詳しく説明します。

運転免許の有効期間満了日時点で、満70歳以上75歳未満

70歳以上75歳未満の方は、次の内容の講習を受講します。

- 受講内容

安全運転に関する映像教材を用いた学習(30分)・視力や反射神経などの運転適性を確認する検査(30分)・実際の車両を使用した実技指導(60分) - 総講習時間:2時間

- 費用:6,450円

講習終了後には「高齢者講習終了証明書」または「運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書」が発行されます。

75歳以上の方の講習内容

75歳以上の方は、高齢者講習の前に認知機能検査を受ける必要があります。

- 検査内容

記憶力や判断力などの認知機能を確認する検査 - 所要時間:30分

- 費用:1,050円

認知機能検査結果が36点未満の場合

医師による「臨時適性検査」または医師の診断書の提出が必要となります。認知症でないと診断された場合は高齢者講習を受講できますが、認知症と診断された場合は免許の停止または取り消しとなります。

■ドライバーとしての働き方に興味がある方は

ドライバー転職専門の『カラフルエージェント ドライバー』にご相談ください。高収入・高待遇のドライバー求人を多数保持、最短2週間でスピード転職が可能となります。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!

カラフルエージェント ドライバーに無料で相談してみる

3.免許証の更新費用について|令和7年3月最新版

免許更新にはどのくらいの費用がかかるのか気になりますよね。令和7年3月から運転免許の更新費用が変更されました。

ここでは、免許証の更新費用に含まれている「更新手数料」と「講習手数料」の内訳、マイナ免許証との関係、そして各区分での具体的な料金例をわかりやすく解説します。

更新手数料について

更新手数料は、あなたが更新後にどんな免許証を持つかによって変わります。

- 普通の免許証だけを持つ場合:2,850円

- マイナ免許証だけを持つ場合:2,100円

- 両方持つ場合:2,950円

講習手数料について

講習手数料は、運転記録(違反や事故の有無)と講習の受け方によって変わります。

- 優良運転者(無事故・無違反)の場合

- 会場で受講:500円

- オンラインで受講:200円(マイナ免許証を持っている人だけ)

- 一般運転者(軽い違反が1回ある人)の場合

- 会場で受講:800円

- オンライン受講:200円(マイナ免許証を持っている人だけ)

- 違反運転者または初回更新者の場合

- 会場で受講:1,400円

- オンライン受講はできません

例を見てみましょう

例えば、優良運転者の人がマイナ免許証だけにする場合で、オンラインで講習を受けると…

- 更新手数料2,100円 + 講習手数料200円 = 合計2,300円です。

また、一般運転者の人が普通の免許証とマイナ免許証の両方を持ちたい場合で、会場で講習を受けると…

- 更新手数料2,950円 + 講習手数料800円 = 合計3,750円です。

特別なケース

70歳以上の人は、別に高齢者講習を受けているので、更新時には「更新手数料」だけで済みます。講習手数料はかかりません。

オンライン講習を受けると講習手数料が安くなるというメリットがあります。

オンライン講習を受けられるのは、マイナ免許証を持っていて、必要な手続きをした人だけです!

4.運転免許更新手続きの流れと各ステップの所要時間

免許更新の全体の流れを把握することで、より効率的に手続きを進めることができます。ここでは各ステップごとの具体的な所要時間を解説します。

受付から写真撮影までの時間目安:0〜10分

免許更新の最初のステップは受付と写真撮影です。まず運転免許センターや警察署に到着したら、更新案内はがきと現在の免許証を提示して受付を行います。

受付では申請書類の記入も行いますが、事前に記入できる部分もあるので、更新案内はがきをよく確認しておくとスムーズです。

受付が済むと写真撮影となります。写真撮影は基本的にその場で行われ、数分で終わります。

ただし、混雑時には受付から写真撮影まで待ち時間が発生することがあり、特に午前中や日曜日、連休明けなどは混雑しがちです。

警察署で更新する場合など、事前に写真が準備できる場合はこの時間を短縮できます。

平日の午後2時以降など比較的空いている時間帯を選ぶことで、待ち時間を短縮できることもあります。

受付から写真撮影までの基本的な所要時間は10〜15分程度ですが、余裕をもって20分程度を見ておくと安心です。

適性検査(視力検査など)にかかる平均時間:5〜10分

運転免許の更新は、適性検査として視力検査が行われます。視力検査では、運転に必要な視力基準(0.7以上)を満たしているかを確認します。

通常の視力検査では、一定の距離から文字や記号を判別する検査が行われ、所要時間は5分程度です。

ただし、特定の病気がある場合や高齢者の方は、より詳細な検査が行われることもあり、その場合は10分程度かかることもあります。

また、視力に不安がある方は事前に眼鏡やコンタクトレンズの度数を確認しておくことをおすすめします。

なお、視力検査に合格しないと免許更新ができないため、日頃から視力管理に気を配ることも大切です。

普段眼鏡やコンタクトレンズを使用している方は、必ず持参して検査を受けるようにしましょう!

法定講習の区分別所要時間:30分〜2時間

免許更新で最も時間がかかるのが法定講習です。講習時間は免許の区分によって大きく異なります。

優良運転者(ゴールド免許)の講習は30分、一般運転者(ブルー免許で違反が少ない方)は1時間、違反運転者および初回更新者は2時間となっています。

法定講習では交通安全に関するビデオ視聴や講師による説明があり、区分によっては確認テストも実施されます。

講習内容は交通ルールの再確認や最新の交通事情、事故防止のポイントなどで、特に違反運転者講習では事故事例の詳細な分析なども含まれます。

講習は決められた時間に一斉に始まることが多いため、講習開始時間に間に合わないと次の回まで待ち時間が生じることもあります。

時間に余裕をもって会場に到着し、指定された講習室で待機することをおすすめします。講習終了後には修了証が発行され、これをもとに新しい免許証が交付されます。

免許証交付までの待ち時間と免許発行

法定講習が終わると、新しい免許証の交付手続きに移ります。多くの運転免許センターでは即日発行が可能で、講習終了後30分程度で新しい免許証を受け取ることができます。

ただし、警察署では即日発行ができず、後日郵送または再度来訪して受け取る必要がある場合もあります。

即日発行が可能な場合でも、講習終了後に集中して手続きが行われるため、混雑時には30分以上待つこともあります。

免許証交付の受付時間は、更新時講習終了後、午前8時30分から午後5時までとなっていることが多いので、講習が午後遅くに終わる場合は特に注意が必要です。

また、高齢者の方は高齢者講習終了証明書の提示が必要となるため、事前に講習を受けておくことが条件です。更新手続きに行く前に、お近くの運転免許センターや警察署で免許証交付の条件を確認しておくと安心です。

5.運転免許センターの混雑状況と警察署の受付時間

免許更新をスムーズに行うためには、受付時間や混雑状況を把握しておくことが重要です。ここでは場所別の受付時間や混雑状況について解説します。

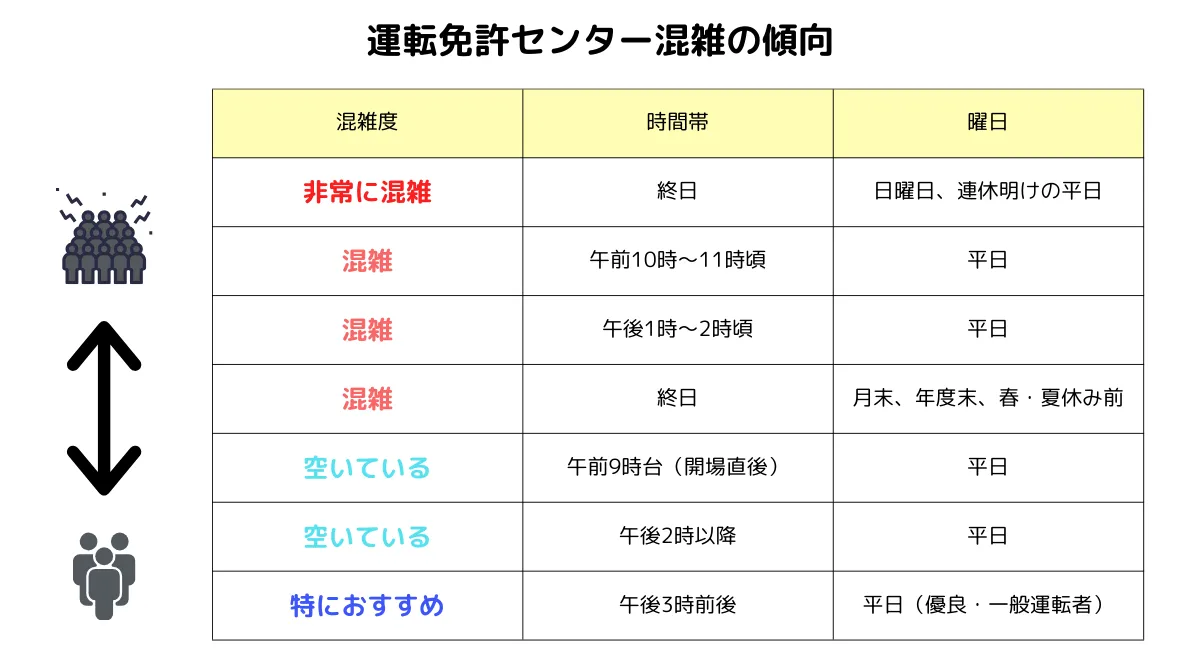

混雑する時間帯と空いている時間帯の傾向

運転免許センターの混雑状況は曜日や時間帯によって大きく異なります。一般的に最も混雑するのは日曜日と連休明けの平日です。

多くの方が休日を利用して更新に訪れるため、日曜日は開場前から行列ができることもあります。平日では昼休み前の午前10時〜11時頃と、お昼休み後の午後1時〜2時頃が比較的混雑する傾向にあります。

逆に、空いている時間帯は平日の午前9時台(開場直後)と午後2時以降です。特に優良運転者や一般運転者の方は、午後3時前後の来場がおすすめです。

また、月末や年度末、免許更新の集中する季節(春や夏の長期休暇前)も混雑しやすいので避けた方が無難です。

多くの運転免許センターでは、ウェブサイトやSNSで混雑状況を公開していることもあるので、事前にチェックしておくと便利です。

警察署での更新は可能?時間と条件を確認

多くの方は運転免許センターで更新手続きを行いますが、お住まいの地域によっては最寄りの警察署でも更新ができる場合があります。

ただし、警察署で更新できる条件は限られており、一般的には優良運転者(ゴールド免許)や一般運転者(特定の条件を満たすブルー免許所持者)のみが対象となることが多いです。

違反運転者や初回更新者の方は、基本的に運転免許センターでの更新が必要です。警察署での受付時間も運転免許センターと同様に限られていて、平日の午前9時から午後4時頃までが一般的です。

また、警察署では免許証の即日発行ができません。後日郵送または再度来訪して受け取る必要がある場合も多いので注意が必要です。

さらに警察署によっては免許更新業務を行っていない場所や、週に数日しか受け付けていない場所もあります。

時間を節約したい場合は、事前に最寄りの警察署に電話で確認するか、各都道府県警のウェブサイトで情報を確認しましょう!

■ドライバー転職に興味がある方は

ドライバー転職専門の『カラフルエージェント ドライバー』にご相談ください。高収入・高待遇のドライバー求人を多数保持、最短2週間でスピード転職が可能となります。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!

カラフルエージェント ドライバーに無料で相談してみる

6.忙しい方のための免許更新Q&A

免許更新について、多く寄せられる質問とその回答をまとめました。効率的な更新のための参考にしてください。

-

運転免許更新の法定講習免除の特例はある?

-

運転免許証の更新時講習(法定講習)を免除される特例として、公安委員会の認定を受けた教習所や講習機関で実施される交通安全講習を受講する方法があります。この制度を利用すると、免許更新時に本来必要な講習を受ける必要がなくなります。

この特例が適用されるのは主に優良運転者(過去5年間無事故無違反の方)・一般運転者(過去5年間に3点以下の違反が1回のみの方)・初回更新者(新規免許取得後5年未満で、3点以下の違反が1回以下の方)です。

ただし、認定講習を受講してから実際の免許更新手続きまでの間に交通違反や事故を起こした場合は、特例が適用されないことがあります。

なお、この講習は免許の更新日の6ヶ月以内に受講する必要があります。企業等での交通安全教育としても活用できるため、安全運転管理者の方にとっても有用な制度です。

-

更新期限を過ぎた場合の手続き時間は?

-

免許の更新期限を過ぎてしまった場合、その後の対応は経過期間によって大きく異なります。

更新期限から6ヶ月以内であれば「期限切れ更新」として手続きが可能です。この場合、通常の更新手続きとほぼ同様ですが、講習時間が長くなります。以前がゴールド免許(優良運転者)だった方でも一般運転者講習(1時間)が必要になることがあります。

期限切れ更新にかかる時間は、区分にもよりますが通常の更新より30分程度余分にかかると考えておくと良いでしょう。一方、更新期限から6ヶ月を超えると免許は失効となり、一から取得し直す必要があります。

この場合、学科試験と適性検査を受けることになり、最低でも半日、状況によっては1日以上の時間が必要です。また、再取得までの間は運転できないため、ドライバー職の方にとっては深刻な問題となります。

失効後3年以内であれば技能試験は免除されますが、それを過ぎると技能試験も必要となります。仕事に直結する問題なので、カレンダーにリマインダーを設定するなど、決して期限を過ぎないよう細心の注意を払いましょう。

▼免許失効からの復活方法について詳しく解説

以下の記事では、運転免許失効後の再取得方法を期間別に解説しています。手続きの流れや必要書類、費用を抑える方法まで詳しく紹介しいるので、ぜひ参考にしてください。

-

運転免許試験場での免許更新に必要な持ち物を教えてください。

-

基本的に必要なもの

- 運転免許証またはマイナ免許証(両方お持ちの場合は両方)

- 予約完了時のQRコードまたは受付番号(経由地更新以外)

- 更新連絡はがき(経由更新以外は必須ではない)

状況に応じて必要なもの

- マイナンバーカード(一体化希望者のみ)

- 眼鏡・補聴器等(使用している場合)

- 更新時講習免除証明書類(該当者のみ)

- 写真(持参写真での更新希望者)

- 高齢者講習終了証明書(70歳以上)

住所変更がある場合

- 住民票の写し(マイナンバー記載なし)または

- マイナンバーカードまたは

- 健康保険証または

- 新住所確認できる消印付郵便物

本籍・氏名変更がある場合

- 本籍記載の住民票の写し(マイナンバー記載なし)

※外国人の方は在留資格を確認できる書類も必要です。

7.運転免許更新時間がどれくらいか知り計画を立てよう

運転免許の更新手続きは、免許の区分によって30分から2時間と大きく異なります。

ゴールド免許なら約1時間、ブルー免許なら約1時間半、グリーン免許・違反運転者なら約2時間半が目安です。70歳以上の方は高齢者講習も必要となるため、さらに時間がかかります。

効率よく更新するには、平日の午前9時台か午後2時以降の比較的空いている時間帯を選び、必要書類を事前に確認しておくことが大切です。

また、公安委員会認定の講習を受けることで法定講習が免除される特例もあります。更新期限は絶対に守り、期限切れとならないよう注意しましょう。

免許は私たちの生活や仕事に直結する大切なものです。計画的に更新を行い、安全運転を心がけましょう。

■ドライバー転職をお考えの方は

『カラフルエージェント ドライバー』にご相談ください。高収入・高待遇のドライバー求人を多数保持、最短2週間でスピード転職が可能となります。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!

カラフルエージェント ドライバーに無料で相談してみる