2024年4月の改善基準告示改正により、トラックドライバーの1日の拘束時間は原則13時間以内、最大15時間までに制限されました。

本記事では、拘束16時間問題の基本から違反時の対応、例外規定の内容、予防策まで運行管理者が知るべき実務ポイントを詳しく解説します。

- 拘束16時間問題の基本と2024年改正ルールの重要ポイント

- 拘束時間超過時の緊急対応と法的リスクの回避方法

- 例外規定を活用した合法的な運行計画の立て方

1.運行管理における拘束16時間問題とは?

拘束16時間問題とは、トラックドライバーなどの長時間労働に関わる問題のひとつです。ここでは、拘束16時間問題の背景や関連する基本用語について、分かりやすく解説します。

【拘束16時間を知る前に】改善基準告示に関する用語のおさらい

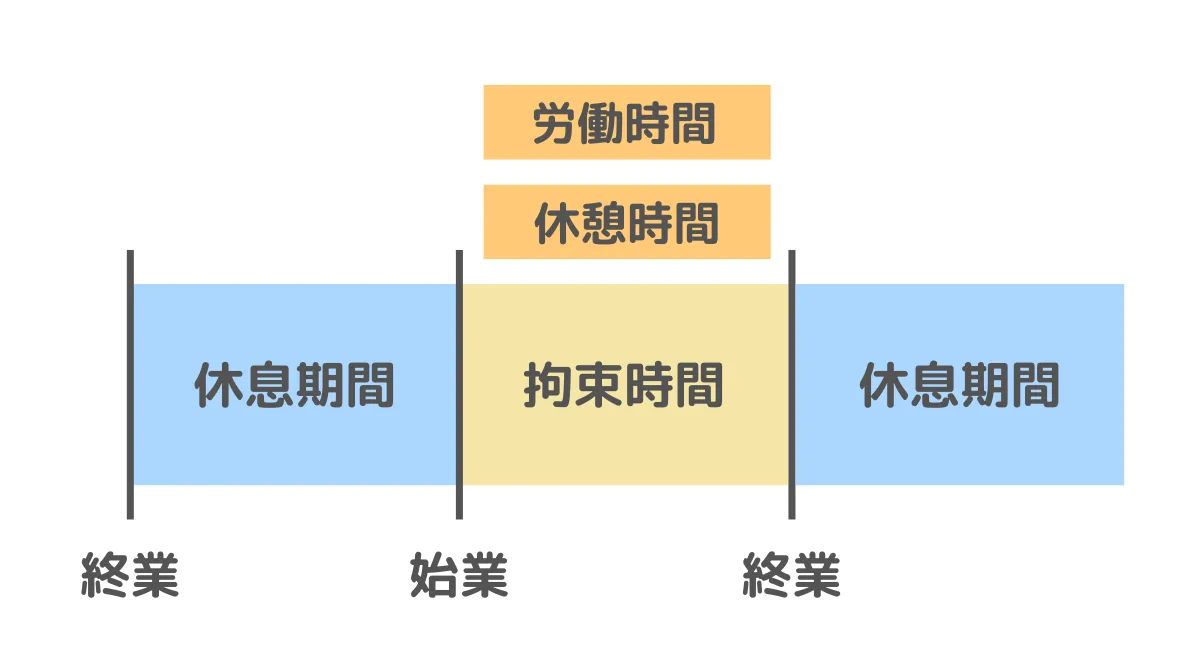

トラックドライバーの働き方を理解するには、下記の4つの用語を正しく把握することが大切です。

改善基準告示で覚えるべき用語

拘束時間

始業から終業までの全時間

運転時間

実際に運転していた時間

休憩時間

拘束時間中に与えられる休憩時間

休息期間

勤務と勤務の間に確保される連続した休養時間

これらの用語の違いを理解することは、安全かつ適正な労務管理の第一歩です。

改善基準告示の改正ポイント

2024年4月の改正により、トラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用され「2024年問題」として大きな注目を集めました。

なかでも重要なのは、これまで最大16時間まで認められていた1日の拘束時間が、原則13時間以内、最大15時間までに制限されたことです。

改善基準告示の改正により、これまで常態化していた長時間労働の是正する動きが本格化し、物流業界全体での働き方改革が急務となっています。

参考:厚生労働省|自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

なぜ「16時間」が問題になるのか?

改正後の制度では、1日の拘束時間が16時間となるのは、特定の条件を満たした場合に限られる例外的な扱いです。

しかし現場では、荷待ち時間や交通渋滞、人手不足などの影響により、この改正が十分に機能しない可能性があり、これが「拘束16時間問題」と呼ばれ、物流業界における大きな課題となっています。

今回の拘束時間の見直しは、ドライバーの過労や事故リスクを防ぐことを目的としており、現場では本来の運用ルールを遵守した適正な労働管理が強く求められています。

▼あわせてよみたい

2024年問題の全体像と運送業界への広範囲な影響については、ドライバー不足問題との関連性も含めて詳しく解説した記事をご確認ください。

2.高速16時間を超えた!運行管理者が【その時】やるべき法的アクション

安全確保から証拠保全、法的判断まで、実務に直結する重要なポイントを整理しました。ここでは、拘束時間の超過が明らかになった際に、運行管理者がただちに取るべき対応について解説します。

最優先事項:ドライバーの安全確保と休息命令

拘束時間が法定の上限を超えた場合、運行管理者はただちにドライバーの運転を中止させ、適切な休息期間を確保しなければなりません。

これは単なる形式的な対応ではなく、ドライバーの健康と安全を守るための法的責任です。あわせて、翌日以降の運行スケジュールについても見直し、無理のない勤務計画を徹底することが求められます。

証拠の保全:状況の正確な把握と客観的記録

拘束時間の超過が確認された場合、運行管理者はドライバーから詳細な聞き取りを行い、当時の状況を正確に把握する必要があります。

あわせて、タコグラフ(運転記録計)、日報、乗務記録などの関連資料を適切に保全しておくことも重要です。

あらかじめ運行管理のデジタル化を進めておけば、客観的な記録の整備・保存が容易になり、行政調査や監査時のリスク回避にもつながります。

法的判断:「予期し得ない事象」への該当性と報告

事故や故障、災害などの予測できない事象が発生した場合、対応に要した時間を1日の拘束時間・運転時間・連続運転時間から除外して良いと認められています。

事象が発生した証拠として、運転日報などの記録や、気象情報、渋滞の証明、修理明細といった公的機関の資料を保全しておかなくてはいけません。

これらの証拠を提示し、拘束時間の超過が「やむを得ない事情に該当する」と法的に認められれば、行政指導や罰則を回避できる可能性があります。

拘束時間として対応する場合

1か月・1年など「月次・年次」の拘束時間集計は、拘束としてカウントする必要があり、上限を超えてはいけません。

▼あわせてよみたい

運行管理者の基本的な役割と責任範囲について理解を深めたい方は、資格取得から実務まで包括的に解説した記事をあわせてご覧ください。

適正な労働環境で働けるドライバー求人をお探しの方へ

拘束時間の管理が徹底された優良企業での転職をお考えなら「カラフルエージェントドライバー」にお任せください。

専門のキャリアアドバイザーが、あなたの希望に合った安全で働きやすい職場をご提案いたします。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

カラフルエージェント ドライバーに無料相談してみる

3.拘束16時間超えても罰則なし?罠とキャリアを失うペナルティ

拘束時間の上限を超えても「法的な罰則はない」と言われることがありますが、実際には、企業イメージの低下やドライバーのキャリア喪失といった、より深刻な事態を招くリスクが潜んでいます。

ここでは「罰則がないから大丈夫」という油断がもたらす、本当のペナルティについて解説します。

改善基準告示違反に”直接の”罰金や懲役はない

改善基準告示に違反した場合でも、道路交通法や労働基準法のように、直ちに罰金や懲役といった刑事罰が科されるわけではありません。

しかし、違反を繰り返した場合は、労働基準監督署による監査の対象となります。

さらに、違反が繰り返され、改善が見られない場合や重大な違反が認められた場合には、行政処分や指導の強化など、より深刻な対応に発展するおそれがあります。

本当の恐怖①:「過労運転」での立件【道路交通法】

改善基準告示に違反した運行によって事故が起きた場合、単なる「告示違反」では済まされません。

ドライバーが過労状態であったと認められれば、道路交通法第66条「過労運転等の禁止」に基づき、以下のような厳しい行政、刑事処分が科される可能性があります。

- 違反点数25点

- 免許取り消し(欠格期間2年)

- 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

事故を起こしていなくても、過労運転と判断された時点で処分の対象となる場合があります。

さらに、過労運転を引き起こした背景に企業の指示や管理体制の不備があったとされれば、運行管理者や事業者も行政処分や刑事責任を問われる可能性があるため、企業全体での対策が不可欠です。

参考:道路交通法 第66条

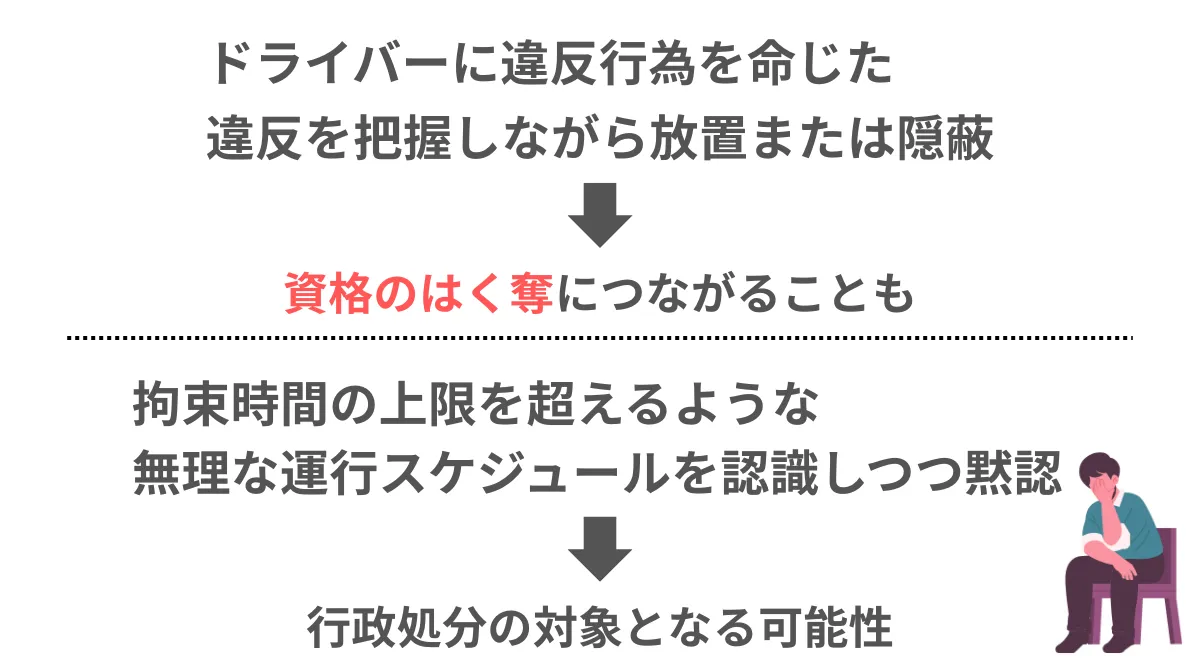

本当の恐怖②:運行管理者”個人”が受ける行政処分

運行管理者には、運行の安全を確保する責任があり、関連法令を正しく理解し、これを遵守する能力が求められます。

たとえば「ドライバーに違反行為を命じた」「違反を把握しながら放置または隠蔽していた」といった行為が確認された場合、運行管理者資格証の返納命令が下され、資格の剝奪につながることがあります。

また、拘束時間の上限を超えるような無理な運行スケジュールを認識しつつ黙認していた場合にも、同様に行政処分の対象となる可能性があるため注意が必要です。

本当の恐怖③:会社が受ける行政処分【貨物自動車運送事業法】

貨物自動車運送事業者は、「貨物自動車運送事業法」に基づき、法令違反が累積した場合に重大な行政処分を受ける可能性があります。ドライバーや運行管理者個人の違反にとどまらず、会社全体の安全管理体制の不備が企業責任に直結する点に注意が必要です。

国土交通省では、法令違反に対して点数制度を導入しており、累積点数に応じて段階的に以下のような処分が科されます。

- 車両の一時使用停止

- 事業の一部または全部の停止

- 許可の取り消し

企業の信用失墜や取引停止といった深刻な経営リスクに発展するおそれがあるため、法令順守と安全対策は、企業単位での継続的な取り組みとして強化していく必要があります。

コンプライアンス重視の運送会社への転職をサポート

法令遵守を徹底し、ドライバーの安全を最優先に考える優良企業への転職なら「カラフルエージェントドライバー」がサポートします。転職を通じて、安心して長く働ける環境を一緒に見つけましょう。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

4.拘束16時間以上でも大丈夫?合法的に運行を組むための例外規定

改善基準告示における1日の拘束時間は、原則として最大15時間までと定められていますが、実務上は一定の条件を満たせば例外的な運用が認められるケースも存在します。

ここでは、代表的なケースに基づき、実務で活かせる例外ルールをわかりやすく解説します。

16時間拘束が許される唯一のケース

1日16時間の拘束が許される唯一のケースが宿泊を伴う長距離運送であり、下記2つの条件を満たす必要があります。

- その週のすべての運行が、輸送距離450km以上の長距離貨物運送であること

- 休息期間がドライバーの住所地以外で確保されていること

ただし、この措置はあくまで例外的な運用であり、適用は1週間につき2回までに限られている点に注意が必要です。

無制限に利用できるものではないため、計画的かつ慎重な運用が求められます。

参考:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」

2人乗務(ツーマン)の特例と活用条件

2人乗務(ツーマン運行)とは?

1台の車両に2名のドライバーが交代で乗務すること

2人乗務(ツーマン運行)は、1人あたりの労働負担を軽減しながら長距離運行を可能にする特例制度です。

この特例を適用するためには、車両内に休息が可能な設備があることが前提となっており、以下の条件を満たす必要があります。

- 長さ198cm以上×幅80cm以上の連続した平面構造のベッド

- 路面からの衝撃を緩和するクッション材などの装備があること

この条件を満たす場合、拘束時間は最大20時間まで延長可能です。

さらに、以下の追加条件を満たす場合には、より長い拘束時間が認められます。

- 運行終了後に11時間以上の継続休息を与える場合:拘束時間を最大24時間まで延長可能

- 車両内で8時間以上の仮眠を確保した場合:拘束時間を最大28時間まで延長可能

これらはあくまでも例外的措置であり、安全性を確保しつつ、制度に沿った適正な運用が求められます。

参考:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」

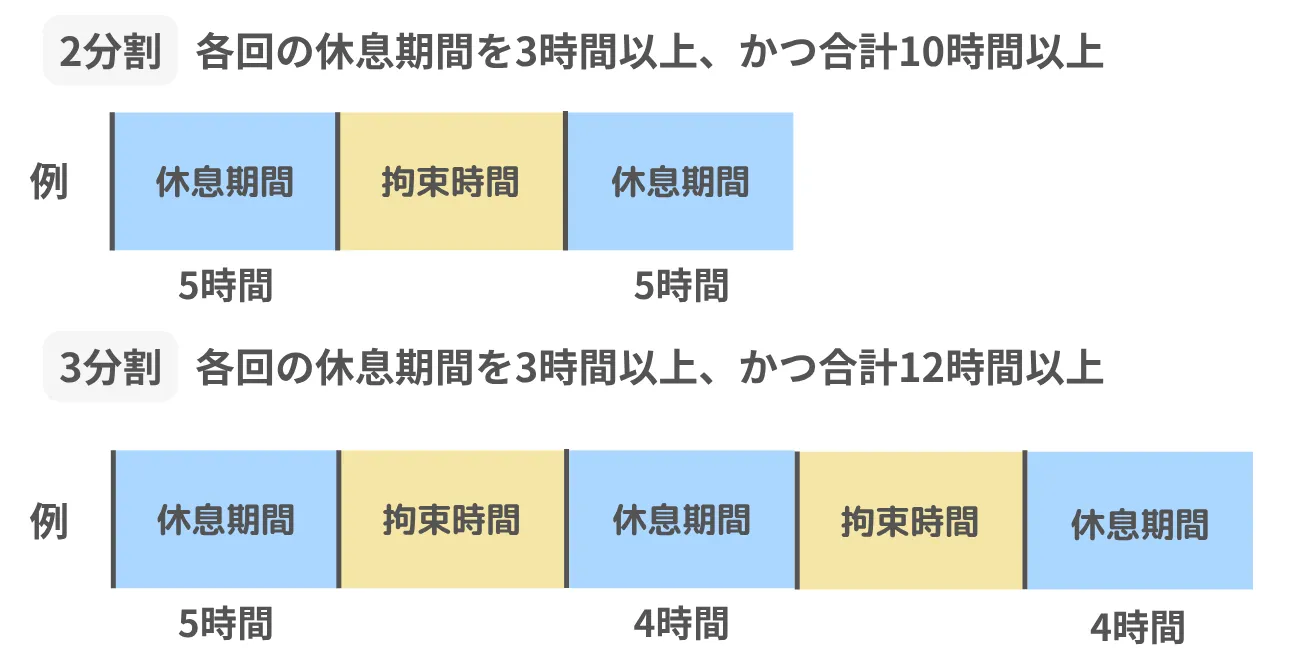

分割休息の正しい使い方

改善基準告示では、勤務終了後に継続9時間以上の休息を確保することが困難な場合に限り、1カ月の勤務回数の半数まで、休息期間を2分割または3分割で取得することが認められています。

ただし、休息を自由に分割できるわけではなく、以下の条件をすべて満たす必要があります。

- 2分割:各回の休息期間を3時間以上、かつ合計10時間以上

- 3分割:各回の休息期間を3時間以上、かつ合計12時間以上

さらに、3分割を連続させないよう努めることも求められています。

分割休息はあくまでも例外的な措置であり、過度に活用すればドライバーの健康や安全を損なうおそれがあります。制度の趣旨を正しく理解し、計画的かつ慎重な運用を心がけましょう。

参考:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」

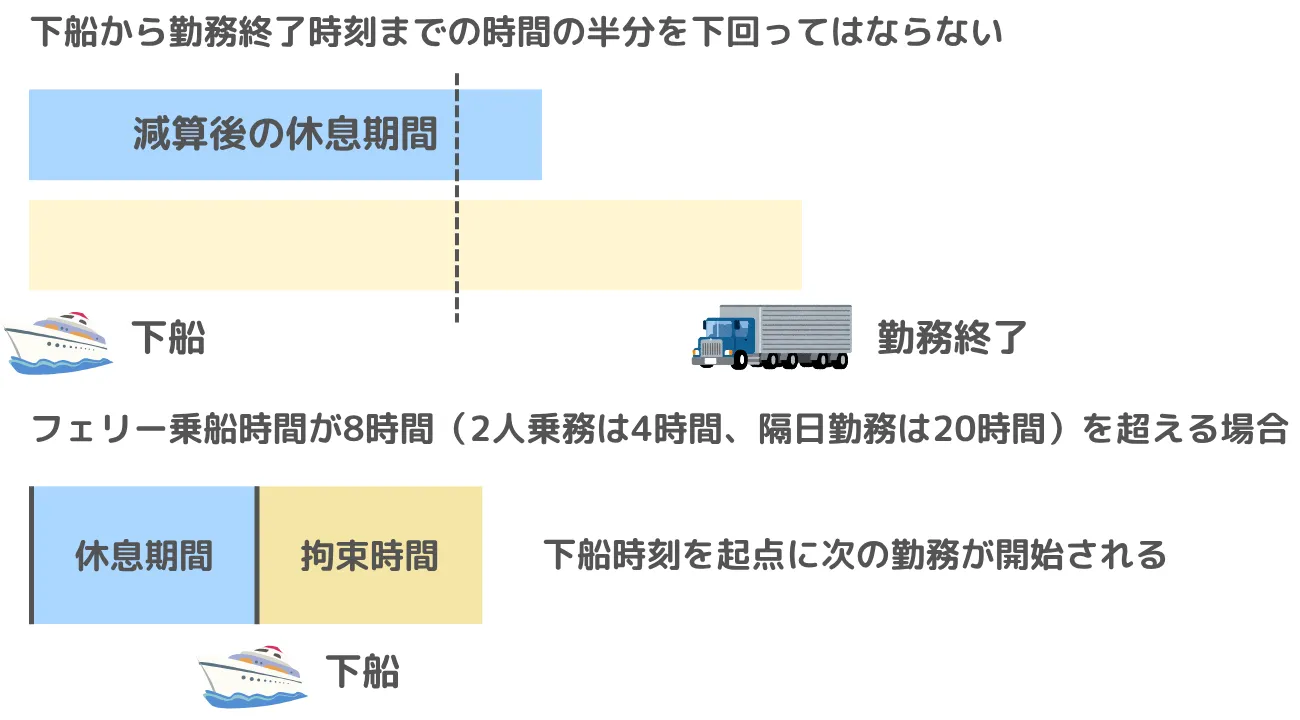

フェリー乗船時間の賢い使い方

フェリー乗船中の時間は、原則「休息期間」として取り扱えるため、本来与えるべき休息期間の時間からフェリー乗船中の休息期間を差し引くことが可能です。

ただし、減算後の休息期間は、2人乗務を除き「フェリー下船から勤務終了時刻までの時間の半分を下回ってはならない」と定められています。

また、フェリー乗船時間が8時間(2人乗務は4時間、隔日勤務は20時間)を超える場合、原則としてフェリー下船時刻を起点に次の勤務が開始されることも正しく理解しておきましょう。

参考:厚生労働省「自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」

適正な運行管理を実践する運送会社の求人をご紹介

例外規定を適切に活用し、ドライバーの負担軽減を図る先進的な運送会社への転職をお考えなら「カラフルエージェントドライバー」をご利用ください。専門アドバイザーが、働きやすい職場環境の企業をご紹介いたします。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

5.拘束16時間問題違反を未然に防ぐ!運行管理体制の作り方

拘束時間や労働時間に関する違反を防ぐためには、日常的に違反が起きにくい運行管理体制を仕組みとして構築することが重要です。

ここからは、違反を未然に防ぐための具体的な方法として、運行管理体制の整備・社内体制構築のノウハウをご紹介します。

データに基づく運行計画の策定

2024年問題を契機に、デジタル技術やAIを活用したデータに基づく運行計画の策定が不可欠となっています。

実績データや交通情報に基づいた運行管理を導入することで、次のような効果が期待できます。

- 運行状況の「見える化」

- 計画の効率化・自動化

- 問題の早期発見と迅速な対応

これにより、効率的かつ安全な配送体制の構築が可能になります。運行管理者はこうした最新ツールを活用し、合理的な運行計画への移行を進めることが大切です。

▼あわせてよみたい

効率的な運行計画の実現には、最新のデジタルツールの活用が欠かせません。下記の記事では現場で役立つナビアプリの活用方法を詳しく紹介しています。

形だけの点呼を防ぐコミュニケーション術

点呼を単なる形式的な手続きとして済ませてしまうと、ドライバーの体調不良やメンタル面の不調など、重要な兆候を見逃すおそれがあります。

日頃からドライバーとのコミュニケーションを丁寧に重ね、表情や声のトーン、受け答えの変化などに注意を払うことで、些細な異変にも気づきやすくなります。

こうした積み重ねによって、運行管理者とドライバーの間に信頼関係が生まれ、違反や事故の未然防止につながることが期待されます。

ドライバーの健康管理と教育体制の強化

トラック運送業界における労働環境の改善には、労働時間の管理だけでなく、ドライバー一人ひとりの健康と安全を支える包括的な体制づくりが不可欠です。

ドライバーの健康管理と教育体制

健康状態を把握

アルコールチェック、血圧測定、睡眠時間の確認などの実施

安全運転の意識向上

ヒヤリハット事例や運転データを活用したeラーニングの導入

新人ドライバーの環境整理

メンター制度などを通じて心理的安全性を確保

こうした取り組みは、ドライバーの定着率向上や事故の未然防止につながり、結果として企業全体の安全レベルを底上げすることにもつながります。

先進的な運行管理システムを導入した企業への転職相談

デジタル化による効率的な運行管理を実現している運送会社への転職なら「カラフルエージェントドライバー」にお任せください。

今だけの限定求人や非公開求人もご紹介可能です。無料登録で転職サポートを開始しましょう。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

6.管理業務を楽にするツールと荷主との連携術

拘束時間や働き方改革への対応は、ドライバーだけでなく、運行管理者にとっても大きな負担となります。

ここでは、運行管理者の業務を効率化するためのツールの活用方法と、外部環境を巻き込んでトラブルを未然に防ぐ「荷主との連携術」について、具体的に解説します。

勤怠管理システムの導入メリット

ドライバーの勤怠をExcelで管理していると、入力ミスや集計作業の手間が発生しやすく、非効率な運用になりがちです。こうした課題を解決する手段として役立つのが勤怠管理システムの導入です。

打刻や走行データを自動で反映でき、残業時間や休憩状況もリアルタイムで可視化できます。

勤怠のデジタル管理は、運行管理者の業務負担を軽減するだけでなく、労務トラブルの予防や法令遵守の強化にも直結します。

「待機時間も労働」を荷主に理解させる交渉術

厚生労働省および国土交通省は、荷待ち時間や荷役作業時間も労働時間として適切に管理すべきであるとし、荷主側にもその理解と協力を求めています。

この方針を踏まえ、運送事業者は、現場で発生している待機や荷役作業の実態、法令上の制約について、荷主へ丁寧に説明し、協力を仰ぐことが重要です。

また、単なる要望にとどまらず、以下のような具体的な改善策を提示することで、より建設的な協議がしやすくなります。

- 予約制の導入による待機時間の短縮

- 配送時間帯の分散による集中回避

- 荷役支援スタッフの調整や導入

荷主と運送事業者が連携して取り組むことで、現場負担の軽減とともに、ドライバーの働き方の改善、業界全体の健全化にもつながります。

ホワイト物流の実現に向けた取り組み

トラックドライバーの長時間労働や人手不足が深刻化するなか、国が主導する「ホワイト物流推進運動」が改めて注目を集めています。

ホワイト物流推進運動とは?

荷主と物流事業者が連携し、物流の効率化と働き方改革の両立を図る取り組み

主な改善施策としては、以下のような例が挙げられます。

- 予約受付システムの導入による待機時間の削減

- パレット活用による積み下ろし作業の効率化

- リードタイム(納品猶予期間)の延長

これらの施策は、ドライバーの労働環境を改善するとともに、業務効率の向上や企業間連携の強化にもつながります。

持続可能な物流を実現するためにも、現場主導だけでなく、荷主と協力した全体最適の視点での改善が求められます。

参考:「ホワイト物流」推進運動ポータルサイト「『ホワイト物流』推進運動について」

▼あわせてよみたい

ホワイト物流を実践している運送会社の具体的な特徴や見極め方については、優良企業の条件を詳しく紹介した記事で確認できます。

働きやすい職場環境が整った運送会社への転職相談

労働環境の改善に積極的に取り組む運送会社への転職をお考えなら、ぜひ「カラフルエージェントドライバー」をご活用ください。

無料登録でキャリアアドバイザーが親身にサポートいたします。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

7.運行管理者が知るべき16時間超えた場合の罰則と予防策

2024年4月の改善基準告示改正により、トラックドライバーの1日拘束時間は原則13時間以内、最大15時間に制限されました。

16時間拘束は例外的に認められますが、違反すると過労運転での立件リスクや運行管理者資格剥奪、会社の行政処分など深刻な影響が発生します。

データに基づく運行計画策定、ドライバーとの密なコミュニケーション、勤怠管理システム導入、荷主との連携強化により違反を未然に防ぐ体制構築が重要です。