運送業におけるアルコールチェックは、交通事故防止と安全運行の要となる重要な取り組みです。2022年4月に法改正が行われ、従来の緑ナンバー車両だけでなく白ナンバー車両も対象となりました。

本記事では、義務化の最新情報から実施方法、罰則まで、運送業に携わる方々に必要な知識を網羅的に解説します。

- 緑ナンバーと白ナンバーそれぞれのアルコールチェック義務の対象範囲と実施方法の違い

- アルコールチェックの正しい実施タイミング、記録方法、保存期間などの法令要件

- 検知器が反応した場合の対処法や、直行直帰ドライバーへの対応など、実務上の課題への具体的な解決策

1.運送業におけるアルコールチェック義務化の最新動向

アルコールチェック義務化の歴史と最新の法改正について理解することは、運送業に関わるすべての人にとって不可欠です。この章では、緑ナンバーと白ナンバーそれぞれの義務化の経緯と今後の見通しについて解説します。

緑ナンバーと白ナンバーで異なる義務化の歴史と背景

緑ナンバー(営業用)車両に対するアルコールチェックの義務化は2011年5月1日から始まりました。これは、バスやタクシー、トラック運送業など事業用自動車による飲酒運転事故が社会問題化したことが背景にあります。

国土交通省は運送事業者に対し、運転前後にアルコール検知器を用いたチェックを義務付け、その結果を記録・保存することを求めました。この義務化により、事業用自動車の飲酒運転事故は大幅に減少し、2010年に71件あった事故件数は、2018年には40件まで減少するという成果をもたらしました。

一方、白ナンバー(自家用)車両については長らく義務化されておらず、企業の自主的な取り組みに委ねられていました。このような二重基準が続いていた背景には、事業用自動車と自家用自動車では管理体制や法令の枠組みが異なるという事情がありました。

2022年4月からの白ナンバートラックへの義務拡大

白ナンバートラックへのアルコールチェック義務拡大の直接的なきっかけとなったのは、2021年6月に発生した痛ましい事故でした。千葉県八街市で白ナンバートラックの運転手が飲酒運転により下校中の小学生の列に突っ込み、5人の児童が死傷するという事故が発生したのです。

この事故の運転手は焼酎を飲んだ状態で運転していたことが判明し、社会的に大きな衝撃を与えました。この事故を受けて、道路交通法施行規則が改正され、2022年4月から自家用車を含む白ナンバートラックもアルコールチェックが義務化されることになりました。

対象となるのは、安全運転管理者の選任義務がある事業所、つまり乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所や、その他の自動車を5台以上使用する事業所です。

多くの中小企業や自営業者も新たにアルコールチェックの実施が求められることになりました。

アルコール検知器使用義務化の延期と現在

当初の計画では、白ナンバー車両についても2022年10月からアルコール検知器を用いたチェックが義務化される予定でした。しかし、2022年9月に警視庁から発表があり、この義務化は当面の間延期されることになりました。

延期の主な理由は、国内のアルコール検知器の供給不足です。2022年4月からの義務化により、多くの事業所が同時にアルコール検知器の購入を検討したことで需要が急増し、市場に十分な数の検知器が流通する見通しが立たなかったためです。

その間、白ナンバー車両については、安全運転管理者による「目視等での確認」が義務付けられていますが、対面やオンラインによる顔色、呼気、応答の声の調子などをチェックするにとどまっていました。

その後市場への流通が安定したことから、改めてアルコール検知器を用いたチェックが2023年12月1日から義務化開始となりました。

2.アルコールチェック義務の対象となる事業者

アルコールチェック義務の対象となるのはどのような事業者や車両なのか、具体的な条件や基準を明確に理解しておくことが大切です。

この章では、緑ナンバーと白ナンバーそれぞれの対象範囲と適用除外となるケースについて解説します。

緑ナンバー(営業用)トラックの対象範囲

緑ナンバーを保有する事業者は、その規模や従業員数に関わらず、すべての車両と運転者に対してアルコールチェックを実施する義務があります。

具体的には、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業者(路線・区域)、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者のすべてが対象となります。

つまり、大手物流会社から中小の運送会社、さらには軽貨物運送を行う個人事業主まで、緑ナンバーを使用して営業している全ての事業者にアルコールチェックが義務付けられています。

また、この義務は正社員だけでなく、パート・アルバイト、派遣社員、下請け事業者など、その事業者の管理下で緑ナンバー車両を運転するすべての人員に適用されます。

さらに、運行管理者は点呼時に必ずアルコール検知器を使用してチェックを行わなければならず、その記録を1年間保存することも義務付けられています。

白ナンバー(自家用)トラックの対象条件

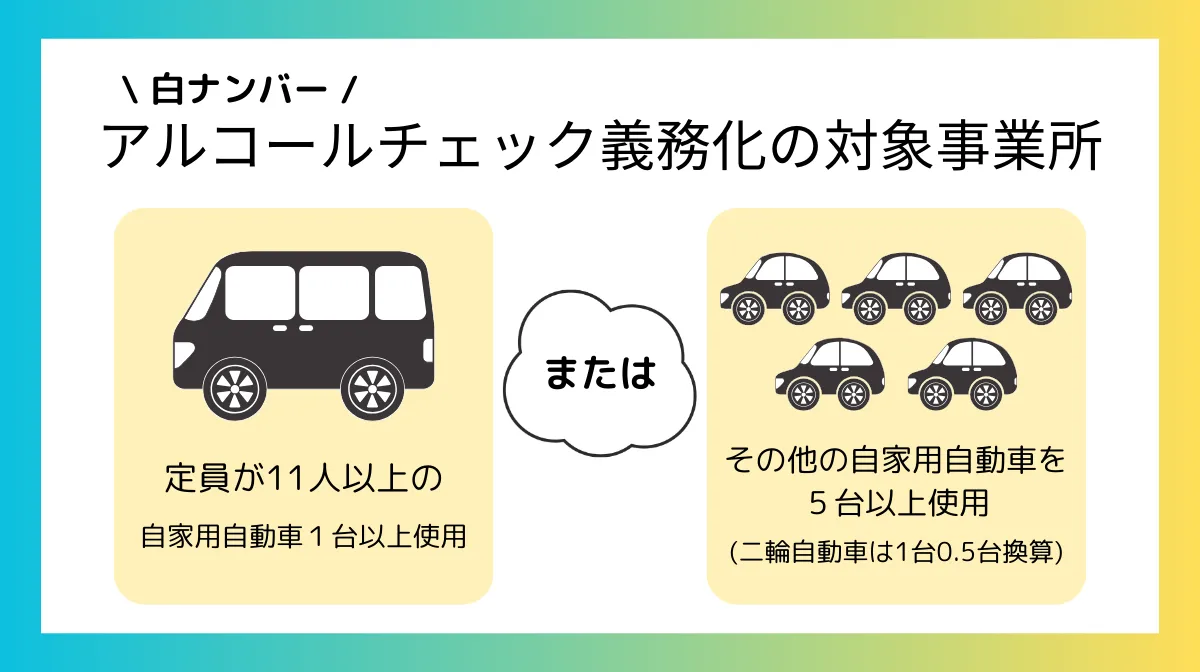

白ナンバー車両を使用する事業者でアルコールチェックが義務付けられるのは、道路交通法第74条の3に基づき安全運転管理者の選任義務がある事業所です。具体的には以下のいずれかの条件に該当する事業所が対象となります。

乗車定員11人以上の自動車(バスなど)を1台以上使用している事業所または、その他の自動車(普通車、軽自動車など)を合計5台以上使用している事業所です。

なお、この「使用」の定義は所有に限らず、リース車両やレンタカーも含まれます。また、車両の登録地や使用場所は問わず、会社名義であれば全国各地で使用している車両も合算して台数をカウントします。

対象となる事業所では、安全運転管理者またはその代行者が運転者に対して、運転前と運転後に酒気帯びの有無を確認し、その記録を1年間保存する必要があります。

▼白ナンバーと緑ナンバーについてもっと詳しく

以下の記事では、白ナンバーと緑ナンバー、何が違うのか?税金や点検整備のコスト、運搬物の制限など、事業者が知っておくべきポイントを徹底比較しています。あわせて参考にしてください。

適用除外となるケースと注意点

アルコールチェック義務の適用除外となる主なケースは以下の通りです。

まず、個人が通勤や私用で使用する自家用車は対象外です。これは会社の業務ではなく個人の都合で使用する場合に限られ、業務使用の場合は対象となる点に注意が必要です。

遠隔地にある固定の工事現場など、安全運転管理者が常駐していない場所で使用される車両については、現場責任者などによる代替的な方法でのチェックが認められる場合があります。

ただし、これらの適用除外規定はあくまで法的義務の免除であり、安全管理の観点からは自主的なアルコールチェックの実施が強く推奨されます。

特に建設業や配送業など、車両事故のリスクが高い業種では、たとえ法的義務がなくても自主的な取り組みとしてアルコールチェック体制を構築することが事故防止につながります。

3.法令に則ったアルコールチェックの正しい実施方法

アルコールチェックは単なる形式ではなく、法令に則った正確な方法で実施することが重要です。この章では、実施タイミングから記録方法まで、正しいアルコールチェックの手順について詳しく解説します。

実施のタイミングと頻度(運転前と運転後の1日2回)

アルコールチェックは、原則として運転前と運転後の1日2回実施することが法令で定められています。運転前のチェックは、その日の最初の運転を開始する前に行います。

早朝からの勤務であれば出庫前、日中から勤務する場合はその勤務の開始前となります。このチェックは、運転者が前日や当日朝の飲酒の影響がないことを確認するためのものです。

一方、運転後のチェックは、その日の運転業務をすべて終了した時点で行います。これは、業務中の飲酒がなかったことを確認するとともに、翌日の勤務に影響する飲酒行動を抑制する効果も期待されています。

なお長距離運行で複数日にわたる場合は、各日の運転開始前と終了後にそれぞれチェックを行うことが求められます。

安全運転管理者の役割と代行者による実施

アルコールチェックの実施責任者は安全運転管理者です。安全運転管理者は道路交通法第74条の3に基づき、事業所ごとに選任が義務付けられている役職で、当該事業所の使用する自動車の安全な運転に関する業務を統括する立場にあります。

安全運転管理者は、運転者に対するアルコールチェックの実施、その記録と保存、異常が認められた場合の適切な対応などの責任を負います。しかし、事業規模が大きかったり、複数シフト制を採用していたりする場合、安全運転管理者一人ですべてのアルコールチェックを実施することは現実的ではありません。

そこで法令では、副安全運転管理者や、安全運転管理者の業務を補助する者による代行実施も認められています。業務の補助者については特別な資格は必要ありませんが、アルコールチェックの目的や方法、記録の仕方などについて十分な教育を行うことが重要です。

参考:e-GOV|道路交通法

正確な記録方法と保存期間(1年間)の重要性

アルコールチェックの結果は、正確に記録し、1年間保存することが法令で義務付けられています。記録すべき項目は、実施日時、運転者名、使用車両、アルコールチェックの結果、実施者名などです。

緑ナンバー車両の場合は、アルコール検知器の測定値も記録する必要があります。記録方法は紙媒体でも電子データでも構いませんが、後者の場合はバックアップを取るなど、データ消失対策を講じておくことが重要です。

記録の形式は特に指定されていませんが、国土交通省のウェブサイトでは点呼記録簿のサンプル様式が公開されており、これを参考にするとよいでしょう。記録の保存期間は1年間と定められていますが、これは最低限の期間であり、安全管理の観点からはより長期間の保存も検討する価値があります。

特に事故が発生した場合、アルコールチェックの記録は重要な証拠となります。また、運輸支局による監査や警察の調査の際に、記録の提示を求められることがあります。

記録が適切に保存されていない場合、行政処分の対象となる可能性もあるため、確実な記録と保存体制の構築が必要です。

4.アルコール検知器の選び方と維持管理

アルコール検知器は単に購入すれば良いというものではなく、適切な性能を持つ機器を選定し、定期的なメンテナンスも必要です。この章では、検知器の選定基準からコスト、維持管理方法まで詳しく解説します。

検知器に求められる性能と信頼性

アルコール検知器に求められる最低限の性能は、飲酒の有無を明確に判断できることです。具体的には、音や色、数値などによってアルコールの検知結果を示すことができ、運転者の呼気に含まれるアルコール濃度を検知できる機器が必要です。

法令上は検知器の精度に関する具体的な基準は定められていませんが、より正確な測定のためには、呼気中のアルコール濃度を mg/L または mg/100mL の単位で測定・表示できる機器を選ぶことが望ましいとされています。

また、業務用として使用する場合は、1日に複数回の測定に耐えられる耐久性も重要な要素です。信頼性の高い検知器の条件としては、測定値の安定性、反応速度、使いやすさなどが挙げられます。

なお、国内メーカー製品や医療機器メーカーの製品は、精度や耐久性の面で信頼できるものが多いとされています。

導入コストと維持費用の比較

アルコール検知器の導入コストは、機種や性能によって大きく異なります。簡易タイプの個人用検知器は数千円から購入できる一方、業務用の高精度検知器は数万円から10万円以上するものもあります。

導入コストを比較する際は、単に本体価格だけでなく、耐用年数や測定可能回数、ランニングコストなども考慮する必要があります。

例えば、安価な検知器は電池の消費が早かったり、センサーの寿命が短かったりする場合があります。一方、高価な検知器は初期投資は大きいものの、長期的に見れば維持費用が安くなる可能性があります。

維持費用としては、電池代やセンサーの交換費用、校正・点検費用などが挙げられます。特にセンサーは使用頻度や環境によって劣化するため、定期的な交換が必要となります。

さらに、複数の営業所がある場合や多数の運転者がいる場合は、台数分の検知器を用意するか、集中管理システムを導入するかなど、運用方法によってもコストが変わってきます。

定期的な点検と保守のポイント

国土交通省が示すガイドラインでは、以下のような点検を推奨しています。

アルコールチェッカー点検ポイント

使用前確認

- 本体損傷チェック 定期確認(週1回以上)

- ゼロ値の確認(酒気帯びていない人による測定)

- 反応テスト(消毒用アルコールなどでの動作確認)

専門点検

- メーカー推奨周期(6ヶ月〜1年)での校正

保管方法

- 清潔な状態で保管

- ホコリ・湿気の多い場所を避ける

- 直射日光を避ける

消耗品管理

- 使い捨てマウスピースの十分な在庫確保

まず、毎日の使用前には、電源が正常に入るか、本体に損傷がないかを確認します。次に、週に1回以上の頻度で、酒気を帯びていない人による測定(ゼロ値の確認)と、アルコールを含んだ液体(消毒用アルコールなど)を使用した反応テストを行います。

また、測定精度を維持するためには、製造メーカーが推奨する周期(多くの場合6ヶ月〜1年)で専門業者によるメンテナンスを受けることが望ましいとされています。

保管のポイントとしては、使用後は清潔な状態で保管することが重要です。ホコリや湿気の多い場所は避け、直射日光が当たらない場所に保管しましょう。

参考:国土交通省|1.アルコール検知器の種類に関する情報共有

5.特殊なケースにおけるアルコールチェックの実施方法

すべての運転者が定時に営業所に出入りするわけではなく、直行直帰や遠隔地勤務など特殊なケースも多くあります。この章では、そうした状況でのアルコールチェックの実施方法について解説します。

直行直帰ドライバーへの対応策

直行直帰のドライバーに対するアルコールチェックは、営業所での対面実施が困難なため、代替方法を検討する必要があります。最も一般的な対応策は、携帯型アルコール検知器の活用です。

ドライバーに携帯型の検知器を貸与し、業務開始前と終了後に自身で測定を行い、その結果を運行管理者に報告する方法が認められています。

報告方法としては、電話やメール、専用アプリなどが利用できますが、いずれの場合も測定時の状況を確認するため、検知器の測定値を記録した写真や動画を送信させることが望ましいでしょう。

また、直行直帰ドライバーの場合でも、記録の保存義務は免除されないため、報告内容を運行管理者が適切に記録し、1年間保存する必要があります。より確実性を高める方法として、アルコールチェックの様子をビデオ通話で確認する方法も有効です。

なお、携帯型検知器を使用する場合も、定期的な点検や校正が必要なことは据え置き型と同様です。

遠隔地での勤務におけるIT技術の活用

遠隔地で勤務するドライバーへのアルコールチェックには、最新のIT技術を活用した方法が効果的です。

まず、スマートフォンやタブレットを利用したビデオ通話アプリは、運行管理者と離れた場所にいるドライバーとの間で視覚的なコミュニケーションを可能にします。これにより、運行管理者はドライバーの顔色や声の調子、全体的な様子を確認できます。

さらに進んだ方法として、スマートフォンに接続できる小型アルコール検知器と専用アプリを組み合わせたシステムも登場しています。このシステムでは、ドライバーが検知器で測定すると、結果が自動的にクラウド上のデータベースに記録され、リアルタイムで運行管理者が確認できます。

さらに、顔認証機能を併用することで、測定者の本人確認も可能になります。また、GPSを活用したシステムでは、測定場所の位置情報も記録できるため、予定された場所での測定が行われたかどうかを確認することができます。

これらのIT技術を活用する際の注意点としては、通信環境の確保が挙げられます。山間部や通信環境が不安定な地域で勤務する場合は、通信が途絶えた際の代替手段(電話での報告など)も準備しておく必要があります。

夜間・早朝の運行開始時の実施体制

夜間や早朝に運行を開始するドライバーに対するアルコールチェックは、通常の営業時間外であるため、実施体制の工夫が必要です。

まず検討すべきは、夜間・早朝の時間帯に運行管理者または代行者を配置する体制です。交代制で勤務させる、当番制を導入するなどの方法が考えられます。

特に運送業など24時間体制で運行する事業所では、常時運行管理者または代行者を配置し、いつでもアルコールチェックを実施できる体制を整えることが理想的です。

このような時間帯は、アルコールチェックの重要性を十分に理解し、形式的ではなく実質的な確認を行うことが、事故防止の観点から極めて重要です。

ドライバー転職をお考えの方は、『カラフルエージェント ドライバー』にご相談ください。高待遇・高収入のレア求人を多数保持しており、最短2週間でスピード転職が可能となります。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

カラフルエージェント ドライバーに無料相談してみる

6.アルコールチェック違反時の罰則と行政処分

アルコールチェックの未実施や不適切な実施は、法令違反として罰則や行政処分の対象となります。この章では、違反時に事業者や運転者に科される可能性のある処分について詳しく解説します。

アルコールチェック未実施による事業者への影響

アルコールチェックを実施しなかった場合、事業者にはさまざまな影響が及びます。

まず、緑ナンバー車両を使用する事業者(トラック運送事業者など)の場合、貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象となります。

具体的には、初違反の場合は「文書警告」や「軽勧告」、再違反や常習的な未実施の場合は「警告」や「事業改善命令」などの処分が下される可能性があります。

特に悪質な場合や、アルコールチェック未実施の状態で飲酒運転事故が発生した場合は、「事業停止」といった重い処分が科されることもあります。また、事業者評価制度(安全性優良事業所認定=Gマーク)の取得・更新にも影響します。

Gマークの喪失は、荷主企業からの信頼低下につながり、契約解除や取引減少などの経済的損失をもたらすことがあります。

さらに、労働安全衛生上の問題として、万が一アルコールチェック未実施の状態で従業員が飲酒運転事故を起こした場合、事業者の安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性も高まります。

安全運転管理者の責任と処分

安全運転管理者がアルコールチェックを適切に実施しなかった場合、道路交通法に基づく処分の対象となります。

安全運転管理者は、事業所における自動車の安全運転に関する業務を統括する法的な責任者であり、アルコールチェックの実施はその重要な職務の一つです。この職務を怠った場合、最も一般的な処分は「解任命令」です。

公安委員会は、安全運転管理者がその業務を怠ったと認める場合、事業者に対して安全運転管理者の解任を命じることができます。解任された安全運転管理者は、一定期間再び安全運転管理者になることができなくなります。

また、安全運転管理者の業務怠慢が常態化している場合や、特に悪質と認められる場合には、道路交通法違反として罰則が適用される可能性もあります。具体的には、5万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、業務上過失致死傷罪の共犯として起訴される可能性や、飲酒運転を容認していたと見なされれば、飲酒運転ほう助罪に問われる可能性もあります。

飲酒運転発覚時の運転手と事業者への罰則

飲酒運転が発覚した場合、運転手個人と事業者の両方に厳しい罰則が科されます。

| 違反の種類 | 刑事罰 | 行政処分(点数) | 免許への影響 | 欠格期間 |

|---|---|---|---|---|

| 酒気帯び運転 (呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満) | 3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 | 13点 | 免許停止90日間 (前歴やほかの累計点数がない場合) | – |

| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または 100万円以下の罰金 | 35点 | 免許取消 | 3年 |

事故を起こした場合はさらに重い処分となり、特に死亡事故の場合は危険運転致死罪で最大20年の懲役に処せられる可能性もあります。一方、事業者側も厳しい処分を受けます。

特に緑ナンバー車両の運送事業者の場合、飲酒運転を容認していたと認定されると14日間の事業停止、飲酒運転が原因で重大事故が発生し指導監督義務違反があった場合は7日間の事業停止などの行政処分が科されます。

また、飲酒運転をした車両については、初違反で100日間、再違反で200日間の使用停止処分も下されます。

▼免停について解説

免停になるといつから運転できなくなるのか?運転禁止の開始時期や、免停の基本などを詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

7.現場で実践できる7つのアルコールチェック効率化ポイント

アルコールチェックを確実かつ効率的に実施するためには、現場での工夫が欠かせません。この章では、日々の運用で活用できる7つの実践的なポイントを紹介します。

チェック場所の最適な設置

アルコールチェックの効率を高める第一のポイントは、最適な場所に検査スペースを設置することです。

理想的なチェック場所は、運転者の出入りが集中する場所、例えば営業所の出入口付近や乗務前点呼を行う場所の近くです。こうした場所に設置することで、運転者の動線の中に自然とアルコールチェックを組み込むことができます。

さらに、検査スペースには明確な表示を設け、新人や臨時の運転者でもすぐに場所がわかるようにしておくことが重要です。

運転手の抵抗感を減らすコミュニケーション術

アルコールチェックを効果的に実施するためには、運転手の協力が不可欠です。しかし、中には「信頼されていない」と感じて抵抗感を示す運転手もいるかもしれません。そこで重要なのが、適切なコミュニケーションを通じて抵抗感を減らす工夫です。

まず基本となるのは、アルコールチェックの目的と重要性の丁寧な説明です。これは単なる監視や疑いではなく、運転手自身の安全と法令遵守の取り組みであることを理解してもらいます。

さらに、アルコールチェックの結果によって運転手を責めるようなことはせず、状況に応じた柔軟な対応を心がけることも大切です。

例えば、微量のアルコールが検出された場合は、飲酒の事実を追及するのではなく、うがい薬や風邪薬などの影響の可能性も考慮し、再検査の機会を設けるなどの配慮が必要です。

記録の電子化による管理負担の軽減

アルコールチェックの実施と同様に重要なのが、その結果の記録と保存です。

従来の紙ベースの記録では、記入の手間や保管スペースの確保、過去の記録の検索などに多くの時間と労力を要します。こうした管理負担を軽減するために、記録の電子化が効果的です。

電子化の最も簡単な方法は、エクセルなどの表計算ソフトで記録表を作成し、検査のたびにデータを入力する方法です。より進んだ方法としては、専用のアルコールチェック管理システムの導入があります。

これらのシステムでは、検知器とパソコンやタブレットを連携させ、測定結果を自動的に記録できるものが多いです。運転者はICカードやIDなどで本人確認を行い、測定後に結果が自動的にデータベースに保存される仕組みです。

また、クラウド型のシステムであれば、複数の営業所のデータを一元管理でき、本社からリアルタイムで各営業所の実施状況を確認できます。

複数拠点での一貫した運用ルールの確立

複数の営業所や拠点を持つ事業者にとって、アルコールチェックを一貫性を持って実施することは大きな課題です。一貫した運用ルールを確立するためのポイントをいくつか紹介します。

まず、社内規程の整備が不可欠です。アルコールチェックの実施方法、頻度、記録方法、異常時の対応手順などを明文化し、すべての拠点で同じルールに基づいて運用できるようにします。

次に、使用する機器の統一も重要です。複数の拠点で異なる種類の検知器を使用していると、測定精度の差や操作方法の違いなどが生じ、混乱の原因となります。可能な限り同一機種、少なくとも同一メーカーの検知器を導入することで、測定結果の比較や機器管理が容易になります。

さらに、定期的な内部監査や相互チェックの仕組みも効果的です。本社の安全管理部門が各拠点を巡回して実施状況を確認したり、拠点同士が相互に監査し合ったりすることで、運用の統一性を確保できます。

抜き打ち検査の実施方法

日常的なアルコールチェックに加えて、抜き打ち検査を実施することで、飲酒運転防止の効果をさらに高めることができます。効果的な抜き打ち検査実施のポイントを紹介します。

まず、実施タイミングの工夫が重要です。通常の点呼時以外、例えば休憩後の運転再開時や帰庫途中の立ち寄り先などで予告なく実施することで、「点呼さえ通過すれば大丈夫」という考えを防止できます。特に長距離運行の中間地点や、深夜・早朝など通常とは異なる時間帯の検査も効果的です。

次に、透明性と公平性の確保が不可欠です。抜き打ち検査が特定の運転者だけを対象としていると思われないよう、無作為抽出や全運転者を対象とするローテーションなど、公平な選定方法を採用します。

また、抜き打ち検査の実施頻度も検討すべきポイントです。あまりに頻繁に行うと運転者の反発を招く可能性がある一方、頻度が低すぎると抑止効果が薄れます。月に1〜2回程度を目安に、不規則なタイミングで実施するのが効果的です。

教育・研修による飲酒運転防止文化の醸成

飲酒運転防止には教育・研修を通じた組織文化を作ることが重要です。定期的な安全教育では、実際の事故事例を交えて強い印象を与えましょう。アルコールの体内分解時間など科学的知識の提供も効果的です。

飲酒運転シミュレーターなどの体験型研修は特に啓発効果があります。また、アルコール依存症のサポート体制整備や、宴会での「お酒を飲む場所には車で来ない」「ハンドルキーパー制度の活用」といった配慮を組織文化として定着させることが大切です。

8.実例に学ぶアルコールチェックのトラブル対応

実際の現場では様々なトラブルが発生する可能性があります。この章では、実際に起こりうるトラブル事例とその適切な対応方法について解説します。

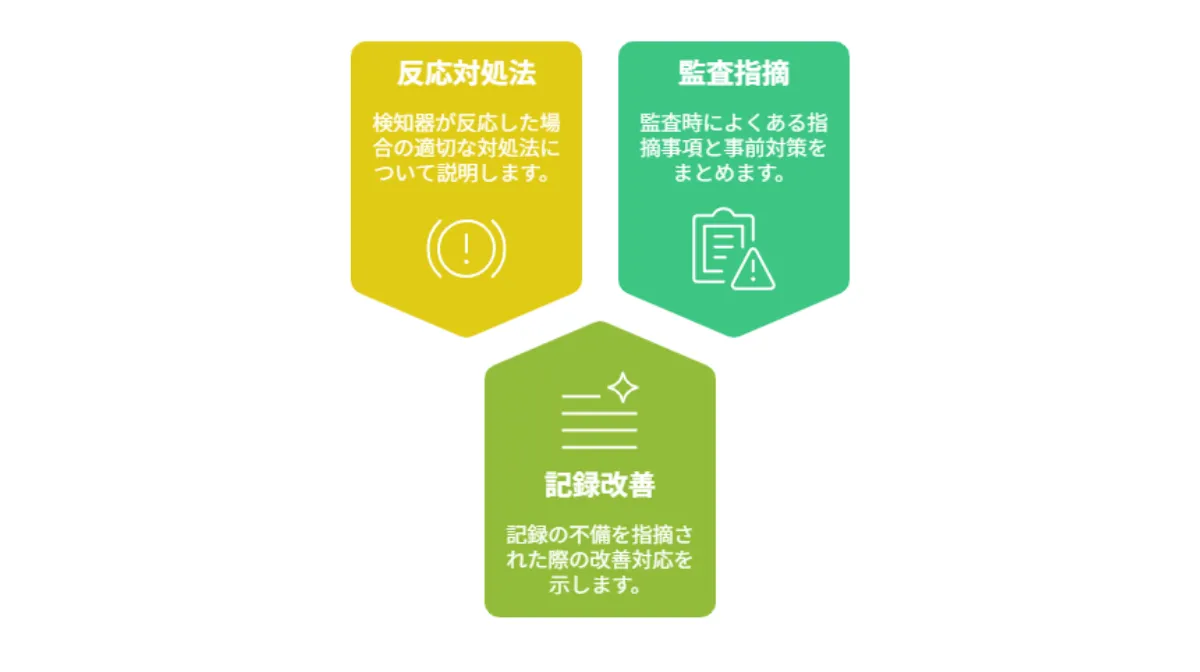

検知器が反応した場合の適切な対処法

アルコールチェック時に検知器が反応した場合、冷静かつ適切な対応が求められます。まず最初に行うべきは、誤検知の可能性の確認です。

運転者が飲酒していなくても、うがい薬、アルコール入りの化粧品、一部の風邪薬など、アルコールを含む製品の使用によって検知器が反応することがあります。このような場合は、口をすすいでから再度測定を行うか、時間をおいて再検査することで、多くの場合は数値が下がります。

また、検知器自体の不具合の可能性もあるため、別の検知器での再測定も有効です。誤検知でないと判断される場合、つまり実際に飲酒の影響が残っていると考えられる場合は、その運転者の当日の乗務を禁止する必要があります。

この場合、代替ドライバーの手配や配車計画の変更など、運行への影響を最小限に抑える対応が必要です。運転者に対しては、安全上の問題として毅然とした態度で乗務禁止を伝えつつも、人格を否定するような対応は避け、次回からの改善を促す建設的な指導を心がけます。

なお、常習的にアルコールが検知される運転者がいる場合は、アルコール依存症の可能性も考慮し、産業医や専門機関との連携も検討すべきでしょう。

監査時によくある指摘事項と事前対策

運輸支局の監査や警察の調査では、アルコールチェックに関する指摘が多く見られます。事前に対策を講じておくことで、指摘を回避し、スムーズな監査対応が可能です。

監査でよくある指摘事項を紹介します。

「記録の不備」

日付や時間の記入漏れ、運転者や検査実施者のサインの欠落、測定値の不明確な記録などが典型的です。これに対しては、記録様式のチェック項目を明確化し、記入漏れを防止するフォーマットの工夫が有効です。

「検知器の管理不備」

校正記録の未保存、点検記録の欠如、故障した検知器の継続使用などが該当します。対策としては、検知器の定期点検スケジュールの明確化と確実な実施、点検記録の適切な保管が重要です。

「実施体制の不備」

安全運転管理者不在時の代行者が明確になっていない、遠隔地での勤務者に対するチェック方法が確立されていないなどです。これには、実施体制の明文化と関係者への周知徹底が対策となります。

「異常時の対応不備」

アルコールが検知された際の対応手順が不明確だったり、記録されていなかったりするケースが該当します。明確な対応フローの策定と、実際に発生した事例の詳細な記録が有効です。

これらの指摘を予防するためには、定期的な内部監査や、他社の指摘事例の研究、監査項目のチェックリスト作成などが効果的です。

ドライバー転職をお考えの方は、『カラフルエージェント ドライバー』にご相談ください。高待遇・高収入のレア求人を多数保持しており、最短2週間でスピード転職が可能となります。

▼簡単・無料!30秒で登録完了!まずはお気軽にご連絡ください!

カラフルエージェント ドライバーに無料相談してみる

9.運送業のアルコールチェックは法令遵守を超えた安全文化

アルコールチェックは単なる法令遵守の手続きではなく、運送業の安全文化を支える重要な柱です。2022年4月からの白ナンバー車両への義務拡大や、検知器使用義務化の動向など、法規制は今後も変化していくでしょう。

しかし、その本質は変わりません。運転者と周囲の人々の命を守ることです。

本記事で紹介した実施方法や効率化ポイントを参考に、形式的ではなく実質的なアルコールチェック体制を構築しましょう。

正しい知識と適切な運用体制があれば、アルコールチェックは決して負担ではなく、安全運行を支える強力なツールとなります。安全は運送業の最大の財産であり、その根幹を支えるアルコールチェックの重要性を今一度認識していただければ幸いです。