「タクシードライバーはブラック企業で働いているの?」このような疑問を持つ方は少なくありません。低賃金、長時間労働、危険、不安定という4つのネガティブイメージが広がっていますが、実態は大きく異なります。

この記事では、タクシードライバーの仕事が本当にブラックなのかを徹底検証。タクシードライバーへの転職を考えている方に、正確な情報をもとに判断いただけるよう、業界の実態に迫ります。

- タクシードライバーの収入実態と稼げる仕組み(歩合制の特徴、平均年収、収入アップの方法)

- タクシードライバーの労働環境の真実(労働時間の法的規制、多様な勤務形態、ワークライフバランス)

- ホワイトなタクシー会社の見分け方と自分に向いているかの判断基準

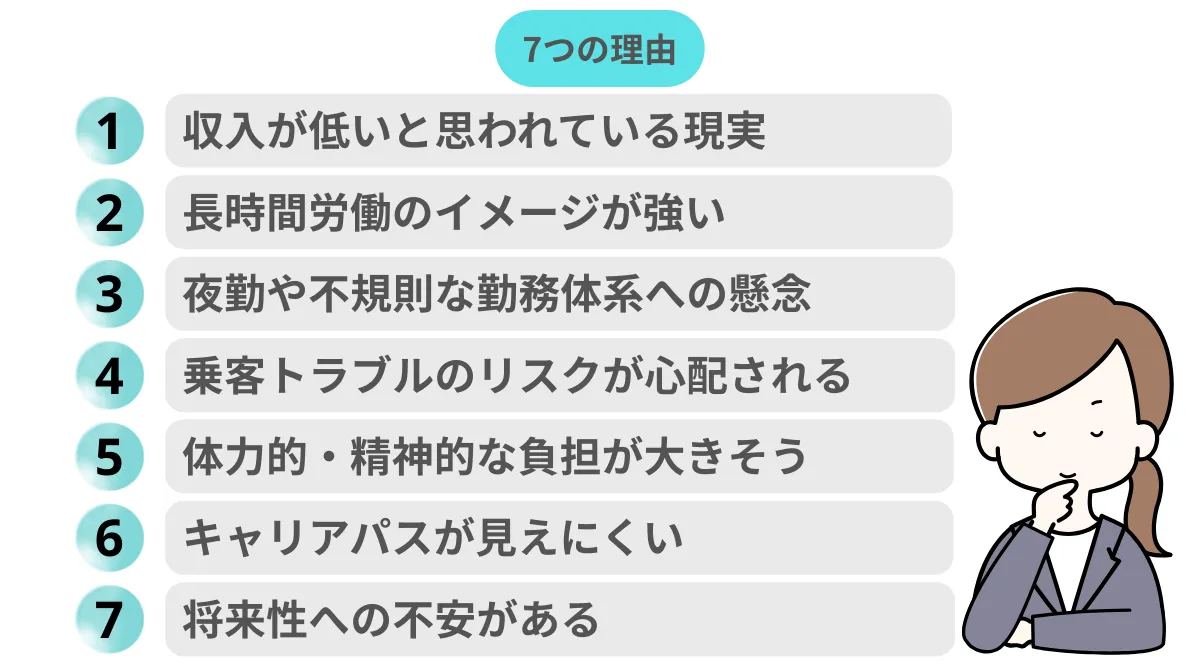

1.タクシードライバーの仕事がブラックと言われる7つの理由

タクシードライバーの仕事がブラックと見られる理由には、根強い誤解や偏見があります。これらのイメージが実態と合っているかを検証します。

収入が低いと思われている現実

「タクシードライバーは稼げない」というイメージが広がっています。

歩合制の給与体系により、売上が伸びない日は収入が少なくなるという不安定さがブラック企業のような印象を与えています。特に未経験者は、安定した収入が得られるか不安を抱きがちです。

▼タクシー運転手の給与体系を詳しく解説

タクシードライバーの給与は歩合制が主ですが、以下の記事では、4つの代表的な賃金体系の特徴を解説し、自分に合ったものを選ぶコツもお伝えします。ぜひ参考にしてください。

長時間労働のイメージが強い

早朝から深夜まで走るタクシーを見かけることから、長時間労働を強いられているイメージが定着しています。

繁忙期の勤務体系が過酷だと思われがちで、ワークライフバランスが取れないのではないかという懸念がブラックなイメージを強めています。

夜勤や不規則な勤務体系への懸念

24時間稼働のタクシー業界では、夜勤や早朝勤務など不規則な勤務形態があることが、健康面への不安や私生活との両立の難しさを感じさせています。

生活リズムの乱れが健康に悪影響を及ぼすのではないかという懸念も多く、ブラックなイメージにつながっています。

乗客トラブルのリスクが心配される

酔っ払いの対応や支払いトラブル、クレーム処理など、さまざまな乗客とのトラブルリスクへの懸念があります。

強盗などの犯罪被害に遭うリスクも心配されています。こうした不安要素がタクシードライバーをブラックな職業だと思わせる一因となっているのです。

体力的・精神的な負担が大きそう

長時間の運転による腰痛などの身体的疲労や、接客対応によるストレスなど、体力的・精神的な負担が大きいと思われています。

これがドライバーの健康を害するという印象があります。高齢になってからの継続的な勤務に不安を感じる方も多く、ブラックなイメージにつながっています。

キャリアパスが見えにくい

タクシードライバーとしてのキャリアアップや昇進の道筋が見えにくく、同じ仕事を何年も続けるだけというイメージがあります。

スキルアップや成長の機会が少ないと思われ、将来のキャリア展望が描きにくいことも、ブラックなイメージの一因となっています。

将来性への不安がある

自動運転技術の発展や配車アプリの普及により、タクシードライバーの需要が減少するのではないかという懸念があります。

業界の先行きが不透明に感じられ、将来性に不安を抱く人も少なくありません。技術革新によって仕事がなくなるのではという漠然とした不安がブラックなイメージにつながっています。

▼タクシードライバーはきつい?

タクシー運転手はメンタル面できつい?以下の記事では、仕事のメリットや求められる資質、ストレス対処法から将来性まで解説しています!ぜひ参考にしてください。

2.タクシードライバーの収入は本当に低いのか?

タクシードライバーの収入に関する誤解を解消するため、実際のデータと仕組みについて解説します。思われているほど低くなく、働き方次第で一般的なサラリーマン以上の収入も可能です。

2023年最新版!タクシードライバーの平均年収

令和5年度タクシー運転者の賃金・労働時間の現況によると、タクシードライバーの平均年収は「418万9,900円」です。

もちろん地域や会社により大きく異なり、都市部の大手タクシー会社では500万円を超えることも珍しくありません。また、遠鉄タクシーでは最高年収900万円を稼ぐドライバーもいるとのことです。全国平均年収と比較しても、決して低いとは言えない水準です。

参考:一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会|令和5年タクシー運転者の賃金・労働時間の現況・最高年収900万円の遠鉄タクシードライバーに、 高収入を稼ぐヒミツを聞いてみた。

歩合制の仕組みと収入アップの方法

タクシードライバーの給与体系は基本的に歩合制です。売上の一定割合(約50〜60%)が給与となり、売上を上げるほど収入も増えます。

収入アップの方法としては、繁華街や駅周辺など乗客が多いエリアでの営業、需要が高い時間帯での勤務、固定客の獲得、効率的な運行などがあります。歩合制は「稼ぎたい人が稼げる」特徴があります。

歩合制とは?

歩合制とは、労働者の給与が業績や売上に応じて変動する報酬制度です。基本給の有無にかかわらず、成果に比例して報酬が決まります。営業職やタクシードライバー、美容師などでよく採用されています。

経験とスキルで大きく変わる収入の実態

タクシードライバーの収入は、経験やスキルによって大きく変わります。初心者と熟練ドライバーでは、同じ時間働いても売上に1.5〜2倍の差がつくことも珍しくなく、主に下記の点で差がつくと言われています。

- 地理に詳しく最短ルートで移動できる能力

- お客様のニーズを先読みした接客力

- 効率的な空車走行の技術

これらが収入アップにつながり、経験を積むほど効率よく稼げるようになります。

配車アプリで未経験でも稼ぎやすくなった現状

近年、配車アプリの普及により、タクシードライバーの働き方は大きく変化しています。従来は「流し」で客を拾うスキルや地理感覚が重要でしたが、配車アプリの導入により、未経験者でも効率的に営業できるようになりました。

空車時間の削減、最適ルートの案内、キャッシュレス決済の普及などが、未経験者の収入安定化に貢献しています。

「流し」とは?

タクシーの「流し」とは、特定の場所に客を迎えに行くのではなく、空車のタクシーが街中を走行しながら手を挙げた乗客を見つけて営業する方法です。乗客は道端から手を挙げて合図し、タクシーが停車して乗車します。都市部では一般的な営業形態となっています。

▼タクシー運転手の年収は?

タクシー運転手の年収は高いのか?以下の記事では、タクシー運転手は稼げるのか?タクシー運転手の年収・給与体系の仕組み、年収アップの方法、地域格差についても解説しyていますので、ぜひ参考にしてください。

3.タクシードライバーの労働時間はブラック?

タクシードライバーの労働環境について、長時間労働のイメージがありますが、実際はどうなのでしょうか。法律や働き方の実態を見ていきます。

労働時間は法律で厳格に管理されている

タクシー業界は、道路運送法や労働基準法によって労働時間が厳格に管理されています。

2018年の「働き方改革」以降、拘束時間は1日13時間以内、休息期間は継続8時間以上、連続乗務時間は原則4時間以内などの規制があります。

デジタルタコグラフなどで記録・管理され、違反した会社は罰則を受けるため、適切に守られています。

参考:国土交通省│~道路運送法の基礎知識~・厚生労働省│都道府県労働局

選べる多様なシフトパターン

タクシー会社では様々な勤務シフトが用意されており、自分のライフスタイルに合わせて選択できます。

日勤、夜勤、隔日勤務、連続勤務後に連続休日(例:4勤2休)など多様な勤務形態があります。

子育て中の方や副業として働く方など、様々なライフスタイルの人が働ける環境が整っています。

自分のライフスタイルに合わせた働き方ができる

タクシードライバーの大きな魅力は、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができる点です。

子どもの学校行事に合わせた休暇取得、副業や趣味との両立、家族の介護に応じた勤務調整などが可能です。

最近は多くのタクシー会社が柔軟な働き方を認める傾向にあり、ブラックなイメージとは逆に、働き方の自由度が高い職業と言えます。

サービス残業がない明確な労働時間

タクシードライバーの仕事は、乗務開始から終了までの時間が明確に記録されるため、サービス残業が発生しにくい仕組みになっています。

乗務時間はデジタル機器で記録され、営業中の全ての時間が労働時間としてカウントされます。

帰社後の追加業務が少なく、持ち帰り仕事もないため、仕事とプライベートの境界が明確で、メリハリのある働き方ができます。

▼タクシー運転手の勤務時間について詳しく

以下の記事では、タクシードライバーの勤務形態や給与体系、働き方改革後の労働環境まで、知っておくべき情報を解説しています。ぜひ参考にしてください。

4.タクシードライバー危険でブラック?

「タクシードライバーは危険な仕事」というイメージがありますが、実際のリスクはどの程度なのでしょうか。

タクシー強盗など犯罪被害の実態

タクシードライバーが犯罪被害に遭うリスクは一般に想像されているよりも低いのが実情です。タクシー強盗に遭う確率は0.03%と非常に低い数値です。

車内カメラの設置、GPS追跡システム、キャッシュレス決済の普及、防犯システムの整備などにより、犯罪被害リスクは年々低下しています。

一般の小売業と比較しても特別に危険な職業とは言えなくなっています。

事故リスクと安全対策の現状

タクシーの事故リスクも、一般的なイメージほど高くありません。死亡事故に遭う確率は0.009%と非常に低いです。

安全運転研修、運転記録システム、アルコールチェックなどの健康管理、車両の定期点検などが行われています。国土交通省の許認可事業として安全対策が義務付けられており、一般的な自家用車よりも事故率が低いというデータもあります。

許認可事業とは?

国土交通省の許認可事業とは、一般の人や企業が特定の事業を行うために国土交通省から「許可」や「認可」を受ける必要がある活動のことです。例えば、建設業、タクシーやトラックなどの運送事業、不動産事業など。許可を受けないで事業を行うと罰則を受けることがあります。

参考:国土交通省|タクシー事業を始めるには・静岡deタクシー×働き方ナビ

企業の安全管理体制による違い

タクシードライバーの安全性は、勤務する会社の安全管理体制によって大きく異なります。

優良企業では、ドライバーの健康管理プログラム、事故ゼロ表彰制度、運転技術向上のトレーニング、最新の安全装備を搭載した車両導入などを行っています。

Gマーク(安全性優良事業所)認定会社や事故率の低さを公表している会社を選ぶことで、より安全に働ける環境を選択できます。

Gマークとは?

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全日本トラック協会)が認定する安全性優良事業所に与えられる標章です。トラック運送事業者の安全対策や法令遵守、環境対策などが一定の基準を満たした事業所に交付され、車両に貼付することで安全性の高い事業者であることを示します。

5.タクシードライバーの仕事の安定性

タクシー業界は不安定だというイメージがある一方で、実は安定性の高い業界でもあります。公共交通機関としての社会的役割を担うタクシー業界の安定性について見ていきます。

国の許認可事業だからこその安定感

タクシー事業は国土交通省の許認可事業であり、参入障壁が高く、急激な市場変化が起こりにくい業界です。

台数規制による過当競争の防止、運賃規制による価格の安定、事業者への厳格な監査、行政による需給調整などがあります。

一般的な自由競争市場と比べ、急激な経営環境の変化や会社の倒産リスクが低く、安定した雇用環境をもたらしています。

不況に強い公共交通機関としての役割

タクシーは「ドアtoドアの完成された公共交通機関」として、景気変動に関わらず一定の需要があります。

高齢者や障害者の移動手段、深夜や悪天候時の代替交通手段、緊急時の移動手段、観光・ビジネス利用など、多様な需要があります。

コロナ禍でも回復が比較的早く、社会インフラとしての重要性が再認識されました。公共交通機関の役割が景気変動に左右されにくい需要を生み出しています。

高齢社会で需要が高まる将来性

日本の高齢化が進む中、タクシーの役割はますます重要になっています。

運転免許返納者の増加による移動需要、通院や買い物など日常生活の足としての利用増加、介護タクシーなどの特殊サービス需要、高齢者向け定額サービスの登場などが見込まれます。

また、観光立国の推進で、訪日外国人向けの観光タクシー需要も増加しています。高齢化と観光需要という2つのトレンドがタクシー業界の長期的成長を支えています。

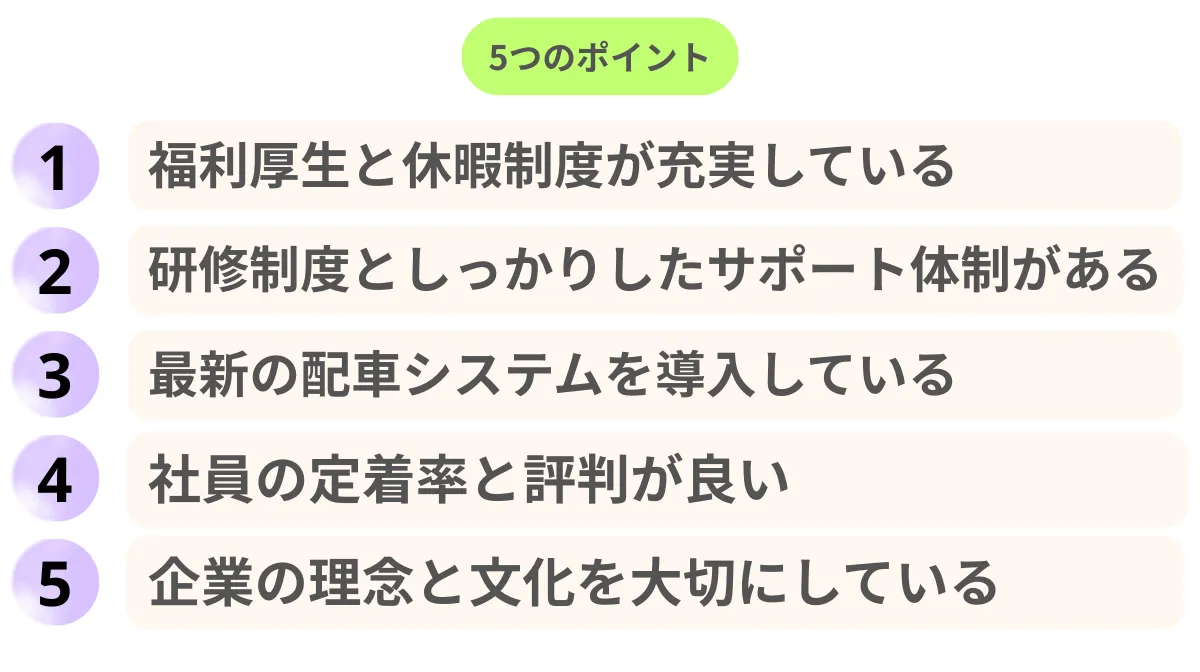

6.ブラックなタクシー会社を見分ける5つのポイント

タクシー会社選びは、働きやすさを大きく左右します。ホワイトな会社を見分けるためのポイントを紹介します。働く環境には大きな差があるため、これらのポイントに注目して比較検討することが大切です。

福利厚生と休暇制度が充実している

ホワイトなタクシー会社の特徴は、充実した福利厚生と休暇制度です。

社会保険の完備、有給休暇の取得率の高さ、慶弔休暇や特別休暇の種類と日数、住居サポート、家族手当や子育て支援制度などをチェックしましょう。採用面接時にはこれらの制度について具体的に質問し、実際の取得状況や社員の満足度を確認すると良いでしょう。

制度が整っているだけでなく、実際に活用されているかも重要です。

研修制度としっかりしたサポート体制がある

未経験者でも安心して働き始められる研修制度とサポート体制を持つ会社が理想的です。

初心者向け研修の内容、OJT研修の方法、メンター制度などの個別サポート、フォローアップ研修の有無、二種免許取得支援制度などをチェックしましょう。可能であれば現役ドライバーから研修の実態を聞くことも大切です。

しっかりとした育成体制がある会社であれば安心してキャリアをスタートできます。

最新の配車システムを導入している

最新の配車システムやアプリを導入している会社は、ドライバーの効率的な稼働をサポートしています。

自社配車アプリの有無とその普及率、大手配車サービスとの提携状況、カーナビなどの車載機器の充実度、キャッシュレス決済対応の範囲などをチェックしましょう。

これらのシステムが整っていると、未経験者でも効率的に営業でき、安定した収入につながります。配車アプリの普及は空車時間の削減に大きく貢献します。

社員の定着率と評判が良い

社員の定着率が高く、口コミ評価の良い会社は、実際に働きやすい環境が整っている可能性が高いです。平均勤続年数や離職率のデータ、転職サイトでの評判、社員インタビューの内容、地元での企業イメージなどをチェックしましょう。

採用面接時に職場見学ができる会社や、現役ドライバーとの面談機会がある会社は透明性が高い傾向があります。

社内の雰囲気も重要で、良好な人間関係がある会社では長く働きやすいでしょう。

企業の理念と文化を大切にしている

明確な企業理念を持ち、それに基づいた企業文化を大切にしている会社は、長期的に安定して働ける環境である可能性が高いです。

経営理念の内容と浸透度、社内コミュニケーションの活発さ、社員の声を反映する仕組み、社内イベントの充実度などをチェックしましょう。

会社訪問時の社内の雰囲気や社員同士の関係性も注目すべきポイントです。

社員を大切にする文化がある会社では、働きがいを感じられる環境が整っていることが多いです。

▼タクシー運転手に転職してよかった?

タクシー運転手への転職を考えている方必見。以下の記事では、実際に転職して良かったと感じる5つの理由と、転職成功のためのポイントを体験談とともに紹介!

7.タクシードライバーはブラックではない

タクシードライバーの仕事は、世間で言われる「ブラック」なイメージとは異なる実態があることがお分かりいただけたでしょうか。

収入面では歩合制を活かして稼ぐ方法があり、労働時間は法律で厳格に管理され、安全対策も充実、そして国の許認可事業としての安定性も確保されています。

大切なのは、自分に合った会社選びと働き方を見つけること。人とのコミュニケーションが好きで、自己管理能力があり、安全運転を心がけられる方であれば、タクシードライバーとして充実したキャリアを築けるでしょう。

タクシー業界への一歩を踏み出す際は、ぜひこの記事の情報を参考に、自分にぴったりの環境を見つけてください。