この記事では、自動車整備士という仕事について、知りたい情報を網羅的に解説していきます。

仕事の魅力から、必要な資格、日々の業務、給料、そして将来性まで、この記事を読めば自動車整備士に関する疑問や不安の解消につながります。

変化の時代だからこそ、自動車整備士の価値は高まっています。自動車整備士の全容に迫ります。

- 自動車整備士の仕事内容と魅力、社会的意義、技術革新

- 自動車整備士になるための国家資格の種類と取得方法、必要なスキルと適性

- 自動車整備士の平均年収や待遇の実態、収入アップの方法と将来性

1.自動車整備士の仕事の魅力

自動車整備士は、人々の安全を守る専門家と言えます。技術の進化と共に学び続け、自らも成長でき、顧客からの感謝を直接感じられる、やりがいのある職業です。

ここでは、自動車整備士の仕事の魅力を4つ紹介します。

人々の安全と安心を守る使命感

自動車整備士は日々の点検や整備作業を通して、ブレーキやハンドル、タイヤなど安全走行に不可欠な部品の状態を専門的な知識で確認し、不具合を早期に発見・修正することで、交通事故を未然に防いでいます。

一台の車両整備が何人もの安全に関わるという重大な責任を担い、交通事故を未然に防ぐ役割として活躍しています。

見えない部分で社会全体の安全を支える仕事は、大きな充実感に繋がります。

顧客からの感謝と信頼

自動車整備士には、顧客から直接感謝される場面が多くあります。故障や不調の診断から、わかりやすく修理内容を説明するまで、コミュニケーションも重要な業務の一部です。

車を整備し、顧客から「ありがとう」と言われた時に充実感を感じたり、常連の顧客から直接相談を受けたり、トラブル時に頼ってくれたりすると、信頼されているという実感を感じられるでしょう。

専門技術の追求と自己成長

自動車業界は目まぐるしい速度で進化しており、ガソリン車からハイブリッド、電気自動車へと主流が変わりつつある中、新しい駆動システムや電子制御技術を常に学び続ける必要があります。

こうした継続的な学習環境は、知識欲の強い人にとって刺激的であり、資格取得や専門分野の深掘りなど、自分自身の成長を実感できる機会が多いです。

技術の進化とともに自分も学び続けられることは、整備士という職業の隠れた魅力の一つと言えるでしょう。

「クルマが好き」を仕事にできる喜び

幼い頃から自動車のメカニズムに興味を持ち、エンジン音に心躍らせてきた人々にとって、その気持ちを日々の仕事に注げることは何よりの幸せです。

さまざまな車種に触れ、内部構造を熟知し、時には希少な名車や最新モデルを整備する機会も得られます。

大好きな自動車について語り合う同僚との交流や、お客様の愛車への思いに寄り添えることも大きな喜びとなります。

好きなことを極め、それを通じて社会に貢献できる仕事は、「クルマ好き」にとって理想的なキャリアと言えるでしょう。

2.今、自動車整備士の価値が高まっている理由

自動車業界はEV化や自動運転技術の普及という大変革期を迎え、自動車整備士の専門性と価値が高まっています。

課題は単なる量的な人材不足だけでなく、新技術に対応できる「質の高い」整備士の不足です。

車両の電子制御化が進み、整備士には継続的な学習が不可欠となり、企業も経験年数だけでなくスキルや学習意欲を重視した採用・評価基準へのシフトが求められています。

深刻な人材不足と高齢化

自動車整備士業界は、少子高齢化や若者の車離れなどを背景に、慢性的な人材不足と整備士の高齢化に直面しています。有効求人倍率は全職種平均を大幅に上回っており、整備士の確保が一番の課題です 。

日本自動車整備振興会連合会の調査によると、整備士の数は減少傾向にあり、平均年齢は上昇を続けています 。

この状況は、裏を返せば、これから整備士を目指す人にとっては売り手市場であり、特に新しい技術を習得する意欲のある人材にとっては、活躍のチャンスが広がっていることを意味しています。

参考:日本自動車整備振興会連合会|令和6年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について

自動車技術の高度化・複雑化

ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、そしてADAS(先進運転支援システム)など、新しい技術を搭載した自動車が急速に普及しています 。

これらの車両の整備には、従来の機械的な知識・技術に加え、電気・電子制御システムに関する高度な専門知識が不可欠です。

例えば、衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援システムなどの整備には、センサーの調整(エーミング)といった新たな作業が求められます。このような進化に対応できる整備士の需要は非常に高まっています 。

整備士自身がキャリア戦略として「どの分野の専門性を深めるか」を意識的に選択することの重要性が増しており、整備工場も特定の技術分野に特化することで競争優位を築ける可能性があります。

「特定整備制度」の導入と専門性の向上

自動ブレーキなどの安全装置の整備に対応するため「自動車特定整備制度」が導入され、電子制御装置整備が新たな必須業務となりました。

この制度では、対象装置の整備に必要な事業場の設備(スキャンツール、水準器など)、従業員の資格(一級または講習修了済みの二級整備士など)、工具に関する要件が定められています。

認証工場や整備士にはより高度な知識・技術が求められるようになり、専門性の高い整備士の価値が一層高まっています。

この制度は、整備業界全体の技術水準を引き上げ、より安全な車社会を実現するための重要な一歩と言えるでしょう。

3.自動車整備士の仕事内容を紹介!日々の業務から働く環境まで

自動車整備士の仕事は、自動車の安全走行を支えるための多岐にわたる業務を含みます。

日々の点検・整備から、お客様への説明、そして働く場所による業務内容の違いまで、その実態を詳しく見ていきましょう。

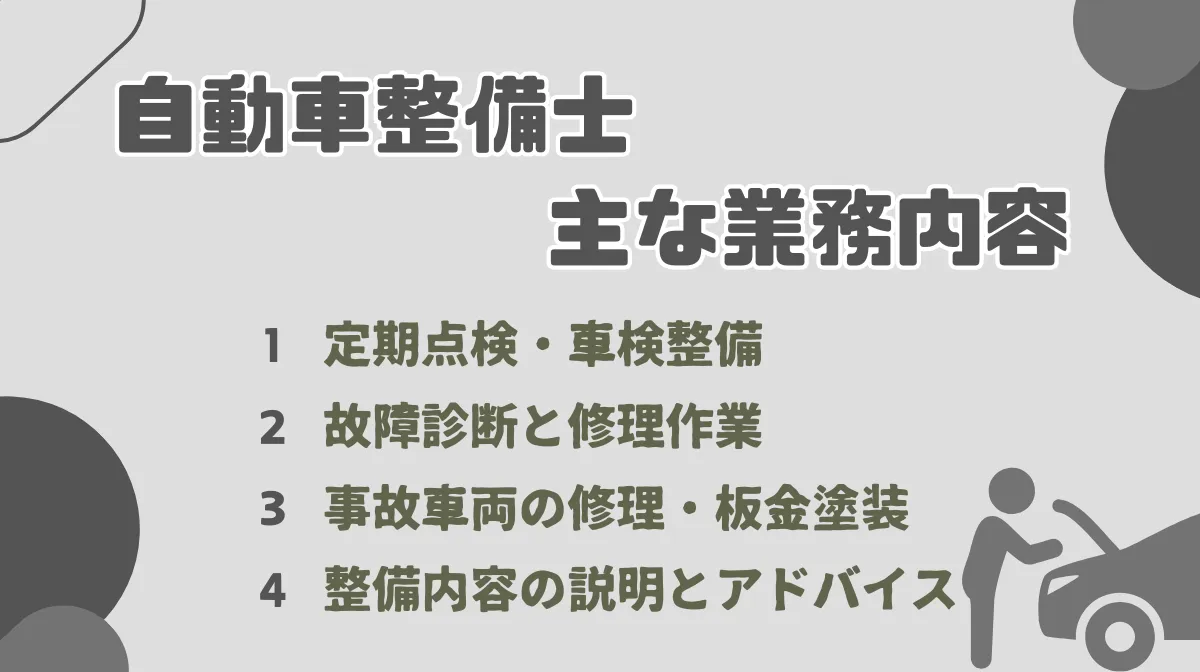

自動車整備士の主な業務内容は?点検・整備から顧客対応まで

自動車整備士の業務は、大きく「点検整備」「緊急整備」「分解整備(オーバーホール)」に分けられます 。

これらに加え、お客様への分かりやすい説明やアドバイスといったコミュニケーションも非常に重要な役割です 。職場によっては、板金塗装などの専門的な作業を担当することもあります。

定期点検・車検整備|自動車の安全と性能を維持する基盤業務

自動車の安全性を確保し、性能を維持するために不可欠なのが定期点検(法定点検や車検など)です。

走行距離や経年による部品の劣化や摩耗をチェックし、消耗品の交換や調整、予防整備を行います。これにより、故障を未然に防ぎ、お客様が安心して車を使用できるようサポートします。

特にハンドルやブレーキ、サスペンションといった重要保安部品の点検は、事故防止のため念入りに行われます 。

この定期点検・車検整備は、自動車にとっての「予防医療」に例えられます。

大きな故障や事故が発生する前に問題の芽を摘むことで、結果的に修理費用を抑え、車両の寿命を延ばし、何よりも安全を確保するという、利用者にとって多大なメリットをもたらします。

故障診断と修理作業|高度な知識と技術力が求められる専門業務

エンジン不調、異音、警告灯の点灯など、自動車に発生した様々な故障の原因を特定し、修理を行う業務です。

近年はスキャンツール(故障診断機)を用いた電子的な診断が主流ですが、最終的な原因究明には整備士の経験と知識、判断力が求められます。

特定した原因に基づき、部品交換や調整、修理作業を行い、自動車を正常な状態に復元します。

スキャンツールは有力な道具ですが、全ての故障がコードとして表示されるわけではなく、最終的な判断は整備士の知識、経験、そして時には直感に委ねられます。

事故車両の修理・板金塗装|自動車を元の姿に戻す再生業務

事故によって損傷した車両のボディやフレームを修復し、元の美しい姿に戻す業務です。

板金作業では、専用の工具や機械を用いて凹みや歪みを修正し、損傷の激しい場合はパネル交換を行います。

塗装作業では、調色技術を駆使してボディカラーを再現し、下地処理から上塗り、磨き作業まで丁寧に行い、新車同様の輝きを取り戻します 。

これらの作業は、ディーラーでは専門部署や外注が一般的ですが、独立系の整備工場などでは整備士が兼任することもあります 。

高度な板金塗装は、損傷状態を正確に把握し、ミリ単位で車体を修復する精密な「技術」と、元の色彩や質感を完全に再現する「芸術的センス」が融合した分野です。

特に塗装の色合わせ(調色)は、経験と感性がものを言う職人技と言えます。この分野は、AIによる自動化が難しい領域の一つであり、熟練した職人の手作業の価値が今後も維持される可能性が高いです。

お客様への整備内容の説明とアドバイス|信頼関係を築くコミュニケーション業務

整備作業の結果や車両の状態、今後のメンテナンスについて、専門知識のないお客様にも分かりやすく説明することは、自動車整備士の非常に重要な業務です 。

なぜその整備が必要だったのか、今後どのような点に注意すれば良いかなどを丁寧に伝えることで、お客様の不安を解消し、信頼関係を築きます 。

整備士は、技術的なサービスを提供するだけでなく、顧客に「安心」を提供する役割も担います。車の不調は顧客にとって大きな不安要素であり、丁寧な説明と的確なアドバイスは、その不安を解消し、整備士や整備工場への信頼感に繋がります。

自動車整備士のリアルな1日|一般的なスケジュールと働き方

自動車整備士の1日は、朝礼での情報共有から始まり、日中は担当車両の点検・整備作業に集中し、夕方には後片付けや翌日の準備を行うのが一般的です。

ただし、勤務先や繁忙期によってスケジュールは変動します。

例として、ある整備工場勤務の整備士の1日を紹介します。

- 08:30 出社、作業準備

- 着替え、工具確認など

- 08:45 朝礼

- 当日の予定、作業指示、連絡事項の共有、ラジオ体操など

- 09:00 業務開始

- 作業指示書に基づき、点検、整備、修理作業

- 12:00 昼休憩

- キリの良いところで。ミス防止のため車両一台の整備完了後に休憩を取ることも

- 12:45 午後業務開始

- 17:30 作業終了、後片付け・清掃

- 18:00 退勤

- 日によっては残業あり

整備作業は安全に直結するため、1日の業務は計画性と高い集中力が求められます。朝礼での情報共有や作業指示の確認は、その日の業務を効率的かつ安全に進めるための重要な準備段階です。

また、「一つの車両の整備を全て終えてから休憩」というルール は、作業の中断によるミスを防ぎ、集中力を維持するための工夫と考えられます。

どこで働く?勤務先によって異なる仕事内容と特徴

自動車整備士の働く場所は多岐にわたり、それぞれ仕事内容や特徴、求められるスキルが異なります。代表的な勤務先として、正規ディーラー、独立系整備工場、カー用品店などが挙げられます。

自分の興味やキャリアプランに合った職場を選ぶことが重要です。勤務先の選択は、整備士としてのキャリア形成や専門性の方向性を大きく左右します。

【勤務先別・自動車整備士の仕事内容と特徴の比較】

| 項目 | 正規ディーラー | 独立系整備工場 | カー用品店・GS併設 | 自家整備工場 |

|---|---|---|---|---|

| 主な業務 | 特定メーカー車の車検・点検・保証修理 | 多様な車種の整備・修理・板金塗装 | タイヤ・オイル交換・軽整備・販売 | 自社車両の予防整備・車検・緊急修理 |

| 扱う車種 | 特定メーカー中心 | 国産車・輸入車問わず | 一般乗用車全般 | 主にトラック・バス・特殊車両 |

| 技術的特徴 | メーカー基準の整備・専用診断機 | 幅広い対応力・特殊修理可 | 基本整備・用品取付・迅速対応 | 特定車両の深い知識・耐久性重視 |

| 顧客対応 | メーカー水準の接客・詳細説明 | 地域密着・柔軟対応 | 販売志向の接客 | 社内中心 |

| 板金塗装 | 専門部署/外注 | 実施する場合あり | 基本的に行わない | 多くの場合行わない |

| キャリアパス | 整備主任者・工場長・メーカー専門職 | 工場長・独立開業 | 店長・企画開発職 | 整備リーダー・車両管理専門家 |

正規ディーラー勤務

正規ディーラーで働く最大の魅力は、特定メーカーの最新技術や整備情報にいち早く触れられることです。メーカー独自の研修制度も充実しており、専門知識を深く追求できます 。

主な業務は、そのメーカーの車両の車検、定期点検、保証修理、リコール対応などです 。お客様への整備内容の説明も重要な業務であり、メーカー基準の高い接客スキルも求められます 。板金塗装は専門部署や外注が一般的です 。

ディーラー整備士は、高い技術力はもちろん、丁寧な接客や分かりやすい説明を通じて顧客満足度を高めることが、メーカーのブランド価値向上に直結します。

独立系整備工場勤務

独立系の整備工場では、国産車・輸入車を問わず、あらゆるメーカー・車種の整備に携わるチャンスがあります。そのため、幅広い知識と臨機応変な対応力が磨かれます 。

車検や点検、一般修理に加え、ディーラーでは対応しきれないような旧型車の修理や、時には板金塗装まで手がけることもあります 。

地域に根ざしたサービスを提供し、お客様と長いお付き合いができるのも特徴です。整備士自身が受付から見積もり、作業説明まで行うことも多く、コミュニケーション能力も重要になります 。

多種多様なメーカー、年式、車種、そして故障事例に対応する必要があるため、マニュアル通りにいかないケースも多く、応用力や創意工夫が求められる環境です。

このような環境は、将来的に独立開業を目指す整備士にとって、経営に必要な多角的な視点や対応力を身につける上で非常に有益な経験となるでしょう。

カー用品店・ガソリンスタンド併設工場勤務

カー用品店や一部のガソリンスタンドに併設された整備工場では、オイル交換、タイヤ交換、バッテリー交換といった軽整備や、カーナビ・ドライブレコーダーなどの用品取付が主な業務です。

大手チェーン店では車検に対応している場合もあります。お客様と直接接する機会が多く、商品説明や作業提案など、販売に近い接客スキルも求められます。

手軽に利用できる身近な整備拠点として、幅広いお客様のニーズに応える役割があります 。

カー用品店やガソリンスタンドの整備士は、多くのドライバーにとって最も気軽に相談できる「車の専門家」です。

専門的な整備工場に行くほどではない軽微な相談や、カー用品の選択に関するアドバイスなど、幅広いニーズに対応することで、顧客のカーライフへの関心を高め、安全意識を啓発する入口としての役割を担います。

運送会社、バス会社などの自家整備工場勤務

運送会社やバス会社、タクシー会社などが自社で保有する車両(トラック、バス、タクシーなど)の整備を専門に行う「自家整備工場」も整備士の勤務先の一つです。

主な業務は、車両の予防整備、定期点検、車検、故障時の緊急修理などです。ドライバーが毎日安全に運行できるよう、車両のコンディションを最適に保つ重要な役割を担います。

扱う車両が特定のタイプに集中するため、その車両構造や特性に関する深い専門知識が身につきます。対人対応は主に社内のドライバーや運行管理者となります。

自家整備工場で働く整備士は、その企業の事業継続性と安全運行に直接的に貢献するキーパーソンです。

車両故障による運送の遅延や事故は、企業の信頼性や収益に大きな影響を与えるため、予防整備と迅速な修理対応能力がとても重要となります。

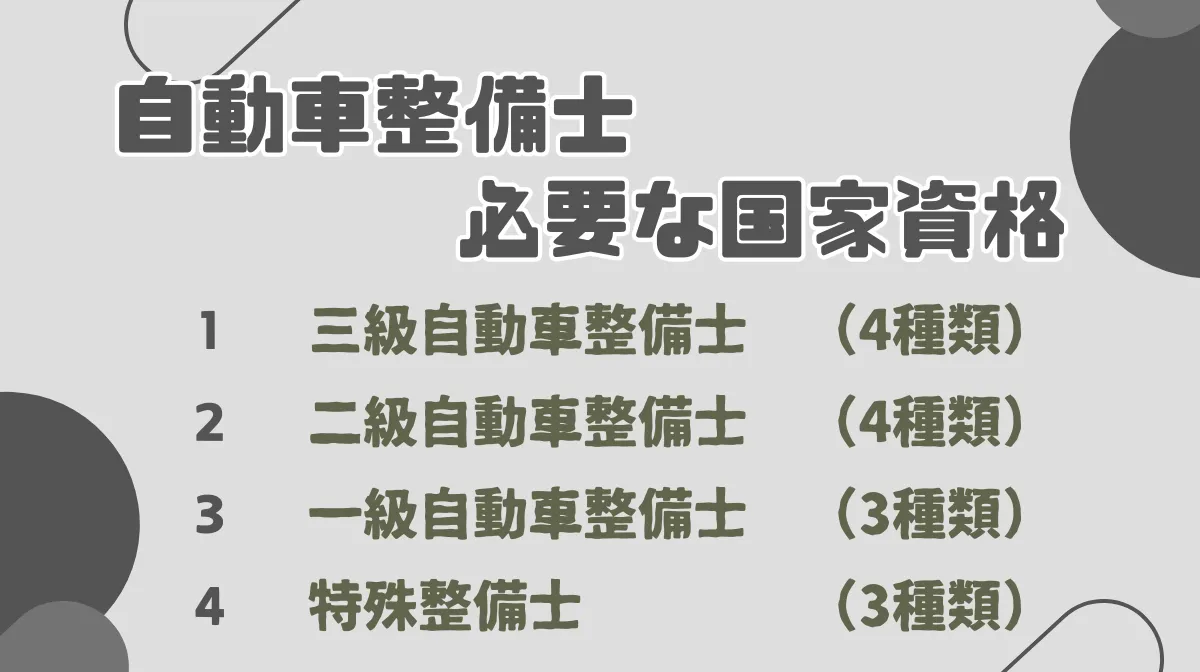

3.自動車整備士の種類と必要な国家資格

自動車整備士として働くためには、原則として国家資格が必要です。

資格にはいくつかの種類があり、それぞれ業務範囲が異なります。自分の目指す整備士像に合わせて、適切な資格取得を目指しましょう。

自動車整備士になるには国家資格が必須!資格の種類と業務範囲を解説

自動車の分解整備など、安全に直結する重要な作業を行うためには、国土交通大臣が認定する自動車整備士の国家資格が不可欠です。

資格は主に一級、二級、三級、そして特殊整備士に大別され、級が上がるほど高度な知識と技術が求められ、対応できる業務範囲も広がります。

三級自動車整備士|基本的な整備作業への第一歩となる資格

三級自動車整備士は、整備士キャリアの入口となる基礎資格です。この資格は中学校や高校の卒業後すぐに整備業界に入る方や、独学で整備技術を学ぶ方が最初に取得を目指すことが多いです。

三級自動車整備士|4つの専門分野

- 三級自動車ガソリン・エンジン整備士

- 三級自動車ジーゼル・エンジン整備士

- 三級自動車シャシ整備士

- 三級二輪自動車整備士

三級自動車整備士は、自動車整備の基本的な知識と技能を認定する資格です。主にタイヤ交換やオイル交換といった、分解整備を伴わない範囲の作業や、上級整備士の指導のもとでの補助的な作業を行います。

整備士キャリアの出発点となる資格であり、ここから二級、一級へとステップアップしていくのが一般的です。分解整備(エンジンやブレーキなどの重要部品を取り外して行う整備)は、三級資格だけでは行うことができません。

実務経験ルートで整備士を目指す人は、まず三級を取得し、現場で働きながら二級を目指すという道筋が現実的です。

二級自動車整備士|整備業務の中心を担う、最も一般的な資格

二級自動車整備士は整備士の中核を担う資格で、自動車整備の専門学校に通う方や、すでに三級資格を持つ現場経験者が次のステップとして目指します。

全国の自動車整備士の約8割以上がこの二級資格を保有しており、業界の標準的な資格と言えます。

二級自動車整備士|4つの専門分野

- 二級ガソリン自動車整備士

- 二級ジーゼル自動車整備士

- 二級自動車シャシ整備士

- 二級二輪自動車整備士

二級自動車整備士資格は、自動車整備工場において独立して一人前の整備業務を担当できる「実務遂行能力」を公的に証明するものです。

「分解整備」が可能になるという点が重要で、これはエンジンやブレーキといった重要保安部品の整備に携われることを意味し、整備士としての責任と権限が大幅に拡大します。

企業側から見ても、二級整備士は採用の基本的なターゲットであり、整備工場の運営に不可欠な人材であるため、求人数も多く、資格取得が就職に直結しやすいと言えます。

一級自動車整備士|指導者レベルの高度な知識・技術が求められる最上位資格

一級自動車整備士は、自動車整備士資格の中で最も難易度が高く、指導者レベルの高度な知識と技術が求められる最上位資格です 。

一級自動車整備士|3つの専門分野

- 一級小型自動車整備士

- 一級大型自動車整備士

- 一級二輪自動車整備士

資格保有者は自動車整備士全体の約3%と極めて少なく、その専門性は高く評価されます。

二級整備士の業務範囲に加え、他の整備士への指導・助言、作業管理、安全管理、顧客への高度なアドバイス、そして近年ますます複雑化する電子制御システムや新技術(EV、自動運転など)への対応能力が期待されます。

現在、試験が実施されているのは「一級小型自動車整備士」のみで、実技試験も課されます 。2027年の制度改正により、これまで口述試験で行われていたユーザーとの対話スキル確認は、実技試験に組み込まれる予定です。

一級自動車整備士は、単に高度な整備技術を持つだけでなく、整備工場全体の技術レベルを引き上げ、後輩を育成する「技術的リーダー」としての役割が期待されます。

参考:国土交通省|自動車整備士資格制度等の見直しについて報告書

特殊整備士|特定分野の専門性を極める資格とその種類

特殊整備士は、自動車の特定の部分や装置(タイヤ、電気装置、車体)に関する専門的な知識と技術を認定する資格です。

それぞれの分野で高度な専門性が求められ、より専門特化した整備サービスを提供する上で重要な役割を担います。

特殊整備士資格は、特定の整備分野における深い専門知識と高度な技術力を証明するものです。

一般的な整備工場では対応が難しい専門的なニーズに応えることができ、ニッチ市場での競争優位性を確立したり、特定の分野でキャリアを深めたい整備士にとって魅力的な選択肢となります。

この専門性は、例えば高度な電装系のトラブルシューティングや、複雑な事故車の精密な修復など、特定のサービスを求める顧客層に強くアピールできます。

自動車タイヤ整備士

タイヤの点検、整備、交換、バランス調整、アライメント調整など、タイヤに関する専門的な作業を行うための資格です。

タイヤは自動車の安全性と走行性能に直接影響する重要な部品であり、その専門知識と技術は不可欠です。

タイヤは車両が唯一路面と接する部分であり、その状態は加速、操舵、制動といった基本性能、さらには燃費や乗り心地、そして何よりも安全性に極めて大きな影響を与えます。

自動車タイヤ整備士は、タイヤの選定から装着、メンテナンスに至るまで、専門的な知識と技術で車両の「足元」を最適化し、安全で快適な走行を支える重要な役割を担います。

近年では、ランフラットタイヤや低燃費タイヤ、さらにはセンサー内蔵のスマートタイヤなど、タイヤ自体の技術も進化しており、これらの新技術に対応できる専門家の価値は高まっています。

自動車電気装置整備士

バッテリー、スターター、オルタネーターといった基本的な電気装置から、エアコン、カーナビ、灯火類、そして近年急速に増加しているハイブリッドシステムやEVのモーター、バッテリー、各種センサー、ECU(電子制御ユニット)など、自動車の電気・電子制御システム全般の点検、整備、修理を専門とする資格です。

自動車の電子化が進む現代において、その重要性はますます高まっています。

現代の自動車は「走るコンピューター」と称されるほど電子制御化が進んでおり、その中枢神経とも言える電気・電子システムは極めて複雑です。

自動車電気装置整備士は、これらの複雑な回路やプログラムを理解し、不具合の原因を特定・修復する、いわば自動車の「神経科医」のような存在です。

EVや自動運転技術の普及に伴い、その専門知識は将来ますます不可欠となります。

これらのシステムは相互に連携しており、一つの不具合が広範囲に影響を及ぼすことがあるため、個々の部品知識だけでなく、システム全体の理解と、目に見えない電気の流れや信号を読み解く高度な診断能力が求められます。

自動車車体整備士

事故などで損傷した自動車のフレーム(骨格)やボディ(外板)の修復、板金塗装を専門とする資格です。

車両の強度やアライメントを正確に復元し、安全性を確保するとともに、外観を美しく仕上げる高度な技術が求められます 。

自動車車体整備士は、事故によって歪んだり損傷したりした車両の「骨格」であるフレームをミリ単位で修正し、「皮膚」であるボディパネルを元の形状に復元、そして美しく塗装し直す、いわば車両の「形成外科医」や「整形外科医」のような存在です。

単に見た目を直すだけでなく、衝突安全性や走行性能に関わる車体剛性を回復させるという、極めて重要な役割を担います。

進化する自動車技術に対応!「特定整備制度」と整備士の新たな役割

自動ブレーキやレーンキープアシストといった先進運転支援システム(ADAS)の普及に伴い、これらの安全装置の整備に対応するため「特定整備制度」が導入されました。

特に、カメラやレーダーなどのセンサー類の取り外しや調整、エーミング作業などが「電子制御装置整備」として位置づけられ、認証を受けた工場と専門知識を持つ整備士による作業が不可欠です 。

自動ブレーキや運転支援システムの整備に必要な「電子制御装置整備」とは?

電子制御装置整備とは、自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)、アダプティブクルーズコントロール、レーンキープアシスト、自動駐車システムといったADASや、将来の自動運転システムに使われるセンサー(カメラ、ミリ波レーダー、赤外線レーダーなど)やECU(電子制御ユニット)の取り外し、取り付け、調整(エーミング作業など)を含む整備作業のことです。

これらの装置は、バンパー交換やフロントガラス交換といった一見関連性の薄い作業でも影響を受けるため、正しい知識と手順での整備が不可欠です。

電子制御装置整備において特に重要なのは、センサー類の「調整(エーミング)」作業です。

これらのセンサーは極めて精密に車両に取り付けられており、わずかな取り付け角度のズレやレンズの汚れでもシステムの誤作動を引き起こす可能性があります。

エーミング作業は、専用のターゲットやスキャンツールを用いて、メーカーの定める基準値に正確に合わせ込む、高度な技術と集中力を要する作業です。

整備士には作業手順の厳守と、微細な調整を正確に行うための高い技術力が求められます。

特定整備認証工場と整備士に求められること

特定整備認証工場として認められるためには、電子制御装置整備に対応できる専用の作業スペース、スキャンツールや水準器といった専用工具・機器、そして整備要領書などの情報入手の体制が求められます。

そこで働く整備士には、一級自動車整備士(二輪除く)であるか、または二級自動車整備士等で国が定める専門講習を修了していることが必要です。

常に最新の技術情報を学び、正確な整備を行うための高い専門性と責任感が不可欠です。

4.資格だけじゃない!自動車整備士に求められるスキルと適性

自動車整備士として活躍するためには、国家資格の取得はもちろんのこと、それ以外にも様々なスキルや適性が求められます。

技術が絶えず進化する自動車業界で、長くプロフェッショナルとして働き続けるために必要な資質について見ていきましょう。

探究心と学習意欲|常に進化する自動車技術を追いかける姿勢

自動車技術は電気自動車、燃料電池車、自動運転、先進運転支援システムなど、急速に進化しています。

整備士はこの変化に対応するため、資格取得後も研修やセミナー参加、専門書の学習を通じて継続的に知識を更新する必要があります。

技術の陳腐化が早い現代では、好奇心を持って新情報を収集し、学び続ける姿勢が第一線で活躍するポイントとなります。新技術習得の過程は挑戦的ですが、知的満足感や成長実感をもたらします。

「学び続ける力」は、自動車業界に限らずあらゆる分野で重視されるスキルであり、整備士経験を通じて養われるこの能力は、将来のキャリア選択肢を広げる資産となるでしょう。

正確性と責任感|安全に直結する仕事であることの自覚

自動車整備は人命に直結する重要な仕事です。小さな整備ミスや見落としが重大事故を引き起こす可能性があるため、作業の一つひとつに高い正確性と強い責任感が不可欠です。

顧客は整備士の専門知識と技術を信頼して、自身の安全と財産を委ねています。どんな状況でも妥協せず、常に最高品質を追求する姿勢が求められます。

整備士は単なる作業者ではなく、顧客の安全を守る責任者の一人としての自覚を持つ必要があります。

この責任は時に大きなプレッシャーとなりますが、同時に「自分の仕事が人々の命を守っている」という強い誇りとやりがいにもつながるのです。

コミュニケーション能力|顧客やチームとの円滑な連携のために

自動車整備士の仕事は、黙々と作業するだけではありません。顧客に対して整備内容や車両の状態を分かりやすく説明したり、アドバイスを行ったりする場面が多くあります。

また、工場内では他の整備士やフロントスタッフと連携して作業を進めるため、チームワークを円滑にするためのコミュニケーション能力も重要です。

高度な専門知識や技術を持っていても、それを顧客やチームメンバーに効果的に伝えられなければ、その価値は半減してしまいます。

整備士に求められるコミュニケーション能力とは、専門的な情報を相手の理解度に合わせて「翻訳」し、共有する能力と言えます。

誤解を防ぎ、信頼関係を構築し、作業効率を高めることができます。

この「翻訳力」は、複雑な故障診断の結果や、高額な修理の見積もりを説明する際に重要で、顧客の納得を得られれば、クレームを未然に防ぎ、長期的な信頼関係を築くことができます。

体力と集中力|時に厳しい環境下での作業をこなすために

自動車整備の仕事は、時に重量物の取り扱いや不自然な姿勢での作業が伴うため、一定の体力が必要です 。エンジンやタイヤなど、重い部品を扱うことも少なくありません。

また、夏場の暑さや冬場の寒さといった厳しい作業環境下で、安全かつ正確に作業を行なうためには、高い集中力も求められます。長時間の作業や精密な調整作業には、持続的な集中力が不可欠です。

5.自動車整備士になる2つの道のり|資格取得から就職までのステップ

自動車整備士になるためには、いくつかのルートがあります。自分に合った方法を選び、計画的にステップを踏んでいくことが大切です。

ここでは、資格取得から就職までの一般的な道のりについて解説します。

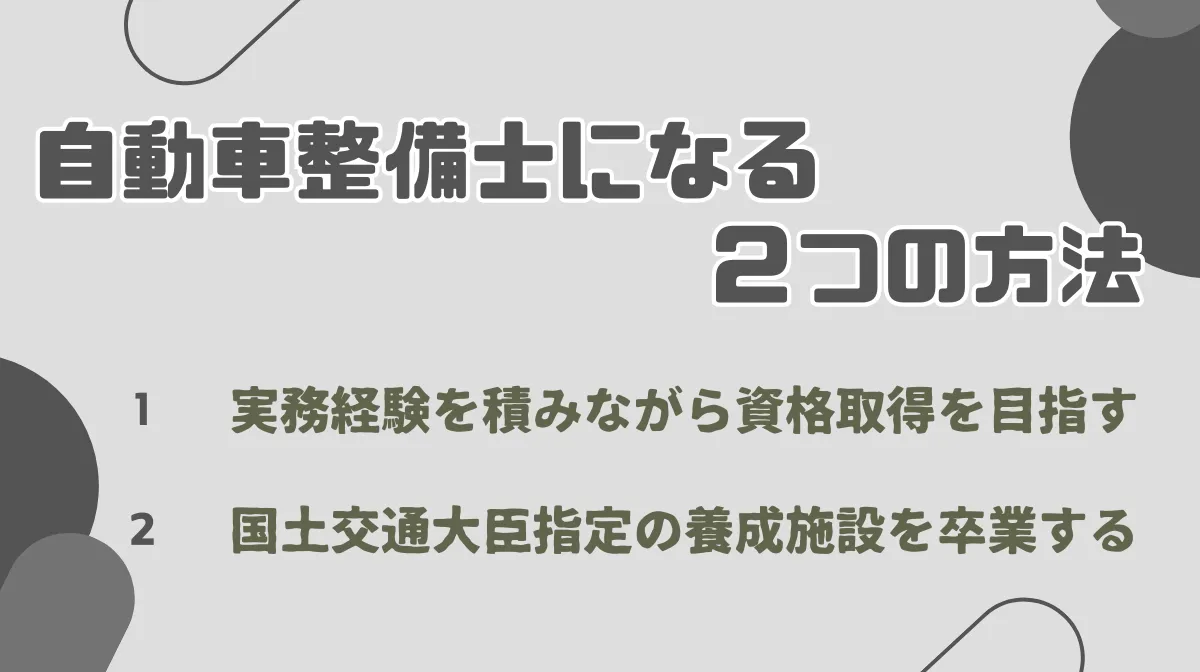

自動車整備士への一般的なルート2選

自動車整備士になるための主なルートは、実務経験を積みながら資格取得を目指す方法と、国土交通大臣が指定する養成施設(専門学校など)を卒業して資格取得を目指す方法の二つです。

実務経験を積みながら資格取得を目指すルート

整備工場などで働きながら実務経験を積み、自動車整備士の国家試験(まずは三級から)を受験するルートです。この場合、一定期間の実務経験が受験資格として必要になります。

働きながら学ぶため、経済的な負担を抑えつつ、現場の即戦力となるスキルを実践的に身につけられるメリットがあります。

ただし、独学での試験対策は計画性と強い意志が求められ、合格率は養成施設経由に比べて低い傾向があります 。

国土交通大臣指定の養成施設(専門学校・認定大学校など)を卒業するルート

自動車整備士養成課程のある専門学校や認定大学校、職業訓練校などに入学し、所定のカリキュラムを修了することで、卒業時に二級自動車整備士(種類による)の実技試験が免除され、学科試験に合格すれば資格を取得できるルートです。

整備技術講習の受講により実技試験が免除されるため、効率的に資格取得を目指せます。集中的に知識と技術を学べる環境が整っており、就職サポートも充実している場合が多いです。

養成施設を選ぶ際のポイント|カリキュラム、設備、就職サポート体制の確認

養成施設を選ぶ際に確認すべき、3つのポイントを紹介します。

- 自分の目指す資格に対応したカリキュラムが組まれているかを確認しましょう。特に、EVやADASといった最新技術に関する教育内容が含まれているかは将来性に関わる重要な点です。

- 実習設備の充実度です。実際の車両や最新の診断機器、工具などが豊富に揃っているか、実習時間が十分に確保されているかは、実践的なスキルを身につける上で非常に重要です。

- 就職サポート体制も確認が必要です。過去の就職実績(就職率や主な就職先)、キャリアカウンセリングの有無、企業説明会やインターンシップの機会提供などをチェックしましょう。模擬面接や履歴書作成指導といった具体的なサポート内容も確認しておくと良いでしょう。

自動車整備士国家試験の概要|試験内容・難易度・合格率

自動車整備士の国家試験は、級や種類によって試験内容、難易度、合格率が異なります。一般的に、学科試験と実技試験(一部免除制度あり)で構成されています。

自動車整備士国家試験の級別合格率の目安

| 資格種類 | 学科試験合格率(目安) | 実技試験合格率(目安) | 総合的な難易度 |

| 三級自動車整備士 | 60~80% | 60~80% | 比較的挑戦しやすい。 ただし、独学の場合は合格率が下がる傾向 。 |

| 二級自動車整備士 | 約80% | 約20% (免除者除く) | 学科は比較的高いが、実技が難関。 養成施設修了者は実技免除のため合格率が高い 。 |

| 一級自動車整備士 | 約50% | 約50% | 学科・実技ともに難易度が高く、口述試験(新制度では実技に統合)も合わせると狭き門。 |

注:合格率は年度や試験の種類によって変動します。上記はあくまで目安です。実技試験は養成施設の修了により免除される場合があります。

学科試験と実技試験(二級・一級の一部)|効率的な勉強法と対策

学科試験対策としては、まず教科書や参考書で基礎知識をしっかりと固めることが重要です。

特にエンジン、電気系統、シャシといった主要分野は重点的に学習しましょう。過去問題を繰り返し解き、出題傾向を把握することも効果的です。

三級であれば100~150時間、二級で200~300時間、一級では300時間以上の勉強時間が目安とされていますが、個人差があります。

実技試験は、特に二級が難関とされています。自動車整備振興会が実施する整備技術講習を受講し修了すると実技試験が免除されるため、多くの受験者がこの制度を利用しています。

独学で実技試験に臨む場合は、多くの練習と対策が必要です。一級小型自動車整備士にも実技試験があります。

効率的な勉強法としては、まず自分のレベルに合った参考書を選び、計画的に学習を進めることです。

分からない箇所はそのままにせず、教員や先輩に質問するなどして解決しましょう。日々の業務と関連付けて学習すると、理解が深まりやすいです。

自動車整備士としての就職活動

資格取得が見えてきたら、いよいよ就職活動です。自分に合った企業を見つけ、しっかりと準備をして臨むことが成功の鍵となります。

求人情報の探し方と応募書類の準備

自動車整備士の求人情報は、ハローワーク、求人情報サイト、企業の採用ホームページ、専門学校の就職課などで探すことができます。

自動車業界に特化した求人サイトや転職エージェントの活用も有効です。

応募する企業が決まったら、履歴書や職務経歴書を丁寧に作成します。誤字脱字がないかはもちろん、自己PRや志望動機は具体的に、自分の言葉で熱意を込めて書きましょう。

経験者は、これまでに扱った車種や整備内容、得意な技術などを具体的に記載するとアピールに繋がります。

面接で重視されるポイントと自己PRの方法

面接では、技術的な知識や経験はもちろんのこと、コミュニケーション能力、チームワークを大切にする姿勢、そして何よりも「なぜこの会社で働きたいのか」という熱意が重視されます。

面接官の目を見て、明るくはきはきと話すことを心がけましょう。

自己PRでは、これまでの経験で培ったスキルや、困難を乗り越えたエピソードなどを具体的に交えながら、入社後にどのように貢献できるかを伝えられると効果的です。

企業理念や事業内容について事前に調べておき、自分の考えと結びつけて話せると、志望度の高さを示すことができます。

面接の最後には逆質問の機会があることが多いので、入社意欲を示すような質問を事前に準備しておくと良いでしょう。

6.自動車整備士の給料・年収・待遇のリアル

自動車整備士を目指す上で、給料や年収、待遇は気になるポイントの一つでしょう。ここでは、自動車整備士の収入の実態や、収入アップの方法、労働環境について解説します。

自動車整備士の平均給料・年収の実態は?年齢や経験でどう変わる?

厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」によると、自動車整備士(統計上の職種名は「自動車整備・修理工」)の全国平均年収は約487.6万円とされています 。

参考:厚生労働省|jobtag「自動車整備士」・令和5年賃金構造基本統計調査

資格の種類(一級・二級など)や勤務先による給与差について

【自動車整備士の企業規模別平均年収表】

| 企業規模 | 平均年収 |

|---|---|

| 大企業 (従業員1,000人以上) | 約489万円 |

| 中規模企業 (従業員100~999人) | 約429万円 |

| 小規模企業 (従業員10~99人) | 約406万円 |

自動車整備士の給与水準は企業規模によって大きく異なります。

令和5年賃金構造基本統計調査によると、大企業(従業員1,000人以上)では平均年収が約490万円程度で、充実した福利厚生と合わせて魅力的な待遇となっています。

一方、中規模企業(従業員100~999人)では平均年収約430万円、小規模企業(従業員10~99人)では平均年収約400万円と報告されています。

このように企業規模が給与水準に大きな影響を与えています。

他の技術職と比較して給料水準はどうなのか?

他の技術職と比較した場合、自動車整備士の給料水準は、技能工(整備・メカニック)や技能工(加工・溶接)といった類似の職種とは同程度であるというデータがあります。

しかし、日本の全職種の平均年収と比較すると低い水準にあるとの見方もあります。ただし、これはあくまで平均値であり、個人のスキルや経験、勤務先、役職などによって大きく変動します。

参考:就活の未来|整備士の平均年収・ボーナス事情|比較シミュレーションで比べてみよう

収入アップを目指すために!自動車整備士が給料を上げる方法

自動車整備士として収入アップを目指すためには、いくつかの方法があります。自身の努力と戦略次第で、より高い収入を得ることは十分に可能です。

上位資格の取得や関連資格(危険物取扱者など)による手当増

最も直接的な収入アップの方法の一つは、一級自動車整備士などの上位資格を取得することです。資格手当が支給される企業が多く、基本給のアップにも繋がる可能性があります。

また、自動車検査員、整備主任者といった役職に就くためにも上位資格は有利です。

さらに、危険物取扱者、ガス溶接技能者、有機溶剤作業主任者といった業務に関連する資格を取得することで、手当が付いたり、担当できる業務範囲が広がったりすることもあります。

専門スキルの習得と実績による昇進・昇給交渉

EVやHV、ADAS関連の整備技術、あるいは特定のメーカーや車種に関する深い専門知識など、高度な専門スキルを習得することは、自身の市場価値を高め、収入アップに繋がります。

これらのスキルを活かして実績を積み重ね、会社への貢献度を示すことで、昇進や昇給の交渉を有利に進めることができるでしょう。

特に人材不足が深刻な分野や、新しい技術分野での専門性は高く評価される傾向にあります。

より待遇の良い企業への転職によるキャリアアップ

現在の勤務先での収入アップに限界を感じる場合は、より待遇の良い企業へ転職することも有効な手段です。

特に、大手ディーラーや規模の大きな整備工場、あるいは特定の専門分野で高い技術力を持つ企業などは、給与水準が高い傾向にあります 。

自身のスキルや経験を正当に評価してくれる企業を見つけることが重要です。転職エージェントなどを活用し、情報収集を積極的に行いましょう。

独立開業という選択肢とその可能性

自動車整備士としての経験と技術、そして経営ノウハウがあれば、独立開業という道も選択肢の一つです。

自分の理想とする整備工場を立ち上げ、地域に貢献しながら収入を得ることは大きな魅力です。

ただし、独立には資金調達や顧客開拓、経営管理など、整備技術以外の様々な能力も求められるため、十分な準備と計画が必要です 。

福利厚生や労働時間、休日|働く環境の現状と課題

自動車整備士の働く環境は、勤務先によって大きく異なります。福利厚生や労働時間、休日などの待遇面は、就職・転職の際にしっかりと確認しておきたいポイントです。

「きつい・汚い・危険(3K)」は過去の話?労働環境改善の取り組み

かつて自動車整備業界は「3K(きつい、汚い、危険)」のイメージがありましたが、近年は労働環境の改善が進んでいます。

特にディーラー系の整備工場などでは、冷暖房が完備され、作業環境が整備されているところが増えています。

しかし、依然として体力仕事であることや、油汚れ、溶剤の臭いなどが伴う職場も存在します。企業によっては、奨学金返済支援制度や家賃補助、工具手当といった独自の福利厚生を設けている場合もあります。

残業時間や休日取得の状況|企業による違い

自動車整備士の平均的な残業時間は、厚生労働省の調査によると月20時間程度とされていますが、実際には月20~40時間程度というデータもあり、企業や繁忙期によって大きく変動します。

車検が増える時期(2月~4月など)や、事故が多発しやすい時期には残業が増える傾向があります 。

休日は、ディーラー勤務の場合は土日祝日に出勤となることが多く、平日にシフト制で週休2日または月6~8日程度の休みを取るのが一般的です 。年間休日数は105日~110日程度が目安とされています。

一方、独立系の整備工場では土日祝日を休日としているケースも多く見られます。ゴールデンウィークや夏季、年末年始には長期休暇を取得しやすい傾向がありますが、これも企業規模や方針によって異なります。

有給休暇の取得状況も企業によって差があるため、事前に確認することが重要です。

参考:株式会社ダイバージェンス|自動車整備士の勤務時間は?残業は多い?

7.自動車整備士の将来性とキャリアパス|10年後も活躍できる?

自動車業界が大変革期を迎える中、自動車整備士の将来性やキャリアパスについて不安を感じる方もいるかもしれません。

しかし、結論から言えば、自動車が存在し続ける限り、整備士の仕事がなくなることはありません。むしろ、変化に対応できる整備士の価値はますます高まると予想されます。

自動車業界の大変革期!整備士の将来性は明るい?

自動車業界は、CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)と呼ばれる技術革新の波に直面しています。

これにより、整備士に求められるスキルや役割も大きく変化しつつあります。

EV・FCV・自動運転技術の普及は整備士の仕事にどう影響する?

電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の普及は、従来のエンジン中心の整備から、高電圧バッテリー、モーター、インバーター、水素システムといった新たなコンポーネントの知識・技術を必要とします。

部品点数が減ることで一部の作業は簡略化される可能性もありますが、電気系統の専門知識や高電圧取り扱いの安全管理など、新たな専門性が求められます。

自動運転技術の進化は、センサーやカメラ、制御システムの複雑な調整・診断作業(エーミングなど)の重要性が増します。このような新技術に対応できる整備士は、将来的に高い需要が見込まれます。

ADAS(先進運転支援システム)搭載車の増加と新たな整備ニーズ

衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警報システムなどのADASは、すでに多くの新車に標準装備されつつあります。

これらのシステムは、カメラやレーダーといったセンサーに依存しており、バンパー交換やフロントガラス交換といった軽微な修理でも、センサーの再調整(エーミング)が不可欠です。

このエーミング作業は専門的な知識と設備を要するため、新たな整備ニーズとして確立されています。

「特定整備制度」の重要性と対応できる整備士の価値

ADASの普及に伴い導入された「特定整備制度」は、電子制御装置整備を行うための認証基準を工場と整備士に課しています 。

この制度に対応できる認証工場と、必要な知識・技術(講習修了など)を持つ整備士は、今後ますます需要を高めるでしょう。

安全に関わる重要な整備を担える専門家として、社会からの信頼も厚くなります。

深刻化する人材不足は逆にチャンス?整備士の需要と市場価値

自動車整備業界は、少子高齢化や若者の車離れなどを背景に、深刻な人材不足に直面しています。

この状況は、特に新しい技術に対応できるスキルを持つ整備士にとって、チャンスと言えます。

需要に対して供給が追い付いていないため、高い専門性を持つ整備士の市場価値は上昇傾向にあり、より良い待遇や条件で働ける可能性が広がっています。

外国人整備士の採用も進んでおり、多様な人材が活躍する場となりつつあります。

自動車整備士の多様なキャリアパス~経験を活かせる道は?~

自動車整備士として経験を積んだ後には、様々なキャリアパスが考えられます。自身の適性や目標に合わせて、多様な道を選択することが可能です。

整備工場でのキャリアアップ|現場リーダーから工場長、マネージャーへ

整備工場内でキャリアを積む場合、経験とスキルに応じて現場のリーダー(チーフメカニック)、整備主任者、自動車検査員といった役職を目指すことができます 。

整備主任者は分解整備を行う工場に必須の資格であり、自動車検査員は指定工場で車検の最終検査を行う重要な役割です。

さらに実績を重ねれば、工場の運営全体を管理する工場長や副工場長、あるいは複数の店舗を統括するエリアマネージャーといったマネジメント職への道も開けます。

独立開業|自分の理想の整備工場を持つという夢

十分な技術力、経営ノウハウ、そして顧客からの信頼があれば、独立して自分の整備工場を開業することも夢ではありません。

地域に根ざしたサービスを提供したり、特定の車種や技術に特化した専門工場を経営したりと、自分の理想とする形で事業を展開できます。大きなやりがいがある一方で、経営者としての責任も伴います。

自動車メーカーや部品メーカーへの技術者としての転職

整備士としての現場経験や専門知識を活かして、自動車メーカーや部品メーカーの技術部門へ転職する道もあります。

例えば、車両開発におけるテストや評価、品質管理、あるいはディーラーへの技術指導を行うサービスエンジニア(テクニカルサポート)といった職種が考えられます。

現場で培った「実際に車がどのように使われ、どのように故障するのか」という知見は、メーカーにとって貴重な財産となります。

整備士養成施設の教員や指導者としてのキャリア

自動車整備士としての豊富な経験と知識を活かし、次世代の整備士を育成する専門学校や職業訓練校の教員・指導者として活躍する道もあります。

自身の技術や経験を若い世代に伝え、業界の発展に貢献できるやりがいのある仕事です。教えるためには、二級以上の整備士資格と一定の実務経験が求められることが一般的です。

8.自動車整備士として、あなたらしい未来を築こう

自動車整備士は、社会の安全と経済活動を支える重要な専門職です。技術革新が進む今だからこそ、専門知識を持つ整備士の価値は高まっています。

確かに体力的な負担や継続的な学習の必要性など、厳しい側面もあります。しかし、お客様から直接感謝される喜び、専門家として成長する実感、そして社会貢献の誇りは、それらを上回る大きなやりがいになります。

資格取得のルートや勤務先の選択肢は多様で、人材不足の今はチャンスの時代とも言えます。

「車が好き」という気持ちと専門家として成長したいという意欲があれば、あなたらしいキャリアを築くことができるでしょう。