本記事では、マイクロバス運転に必要な免許の種類、取得方法、そしてこの職業がもたらす様々な可能性について解説。

観光業、企業での専属ドライバー、福祉分野など、マイクロバス運転士の活躍の場は多岐にわたります。免許取得から将来のキャリアプランまで、マイクロバス運転士を目指す方に役立つ情報を幅広く紹介していきます。

- マイクロバス運転に必要な免許の種類と取得手順

- 免許取得にかかる具体的な費用と期間の目安

- マイクロバス運転手としてのキャリアパスと給与水準

1.マイクロバスとは?知っておきたい基本情報

マイクロバスは、一般的な乗用車よりも大きく、大型バスよりも小さい中間的な大きさの車両です。

主に少人数から中規模の団体の輸送に使用され、観光、送迎、企業や学校の行事など、様々な場面で活躍しています。

ここでは、マイクロバスについて知っておくべき基本情報をご紹介します。

マイクロバスの特徴とは?

マイクロバスの主な特徴を表にまとめました。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 乗車定員 | 通常11人から29人まで |

| 車両総重量 | 8トン未満 |

| 最大積載量 | 5トン未満 |

| サイズの特徴 | 普通乗用車より大きいが、大型バスより小回りが利く |

| 用途 | 観光、送迎、企業や学校の行事、福祉施設の送迎など |

マイクロバスは、その中間的なサイズと乗車定員のおかげで、大型バスが入りづらい狭い道路や観光地でも利用しやすいという利点があります。

また、少人数から中規模の団体の移動に適していて、燃費も大型バスと比べてよいです。

子どもを乗せる場合は人数が変わる?

マイクロバスに子どもを乗せる場合、通常の乗車定員とは異なる計算方法が適用されることがあります。

具体的には、以下のようなルールがあります。

- 12歳未満の子ども3人を大人2人分としてカウント

例えば、29人乗りのマイクロバスの場合、12歳未満の子どもだけなら最大43人まで乗車できる可能性があります。

ただし、この人数変更は安全性を考慮して慎重に判断する必要があり、必ず関連法規を確認し、適切な運用を心がけましょう。

普通免許では運転できないのか?

普通免許ではマイクロバスが運転できません。

2007年の道路交通法改正以前は、普通免許でマイクロバスを運転することができました。

しかし、この法改正により、自動車の免許区分が「普通免許・中型免許・大型免許」の3種類に変更されました。

この変更に伴い、マイクロバスは中型免許の対象となり、普通免許ではマイクロバスを運転することができなくなりました。

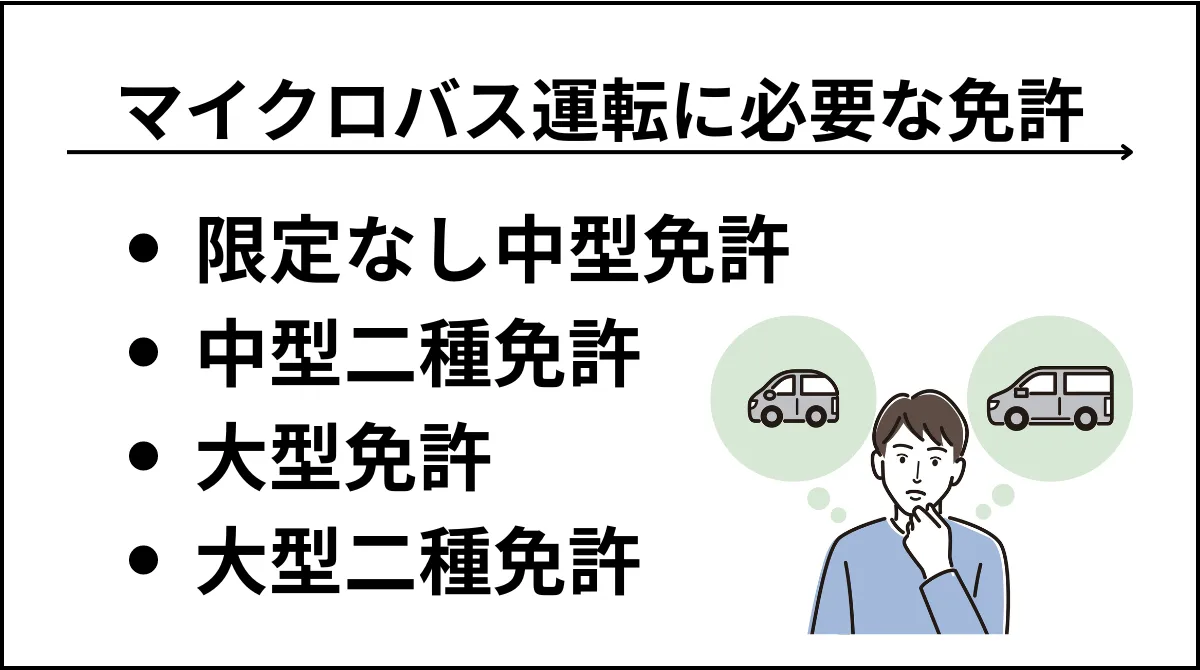

現在、マイクロバスを運転するためには、8トン限定のない中型免許、中型二種免許、大型免許、または大型二種免許のいずれかが必要です。(詳細は次章で紹介します)

これは、改正前に取得した普通免許であっても同様です。

ただし、例外として、1970年代に交付されたマイクロバス限定の大型自動車免許は、2007年以降も有効です。この特殊な免許を持っている方は、引き続きマイクロバスを運転することができます。

したがって、現在の普通免許保持者がマイクロバスの運転を希望する場合は、上記のいずれかの免許を新たに取得する必要があります。

2.マイクロバス運転に必要な免許の種類

マイクロバスを安全に運転するためには、適切な運転免許が必要です。

ここでは、マイクロバス運転に必要な免許の種類とその特徴について詳しく解説します。

マイクロバスを運転するには最低限中型免許が必要

マイクロバスを運転するためには、最低でも中型免許が必要です。中型免許で運転できる車両の条件は以下の通りです。

| 項目 | 条件 |

|---|---|

| 車両総重量 | 7.5トン以上8トン未満 |

| 最大積載量 | 4.5トン以上5トン未満 |

| 乗車定員 | 11人以上29人以下 |

| 年齢 | 20歳以上 |

| 運転経験 | 普通免許を取得してから2年以上経過 |

| 視力 | 両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上(眼鏡・コンタクトレンズ使用可) |

| 健康状態 | 運転に支障のない健康状態であること |

| 取得方法 | 指定自動車教習所での技能教習と学科教習の受講、その後の試験合格 |

中型免許の取得には、指定自動車教習所での技能教習と学科教習の受講、その後の試験合格が必要です。

中型二種免許で運転可能なマイクロバス

中型二種免許で運転可能なマイクロバスには、以下のような種類があります。

| マイクロバスの種類 | 主な用途 |

|---|---|

| 観光用マイクロバス | 観光地での送迎や小規模なツアーに使用 |

| 送迎用マイクロバス | 企業や学校、福祉施設などでの送迎に利用 |

| 路線バス(小型) | 地方の交通量が少ない路線で運行される小型のバス |

ただし、注意が必要なのは、車両の重量や乗車定員によっては大型免許が必要になる場合もあるということです。

例えば、乗車定員が30人以上のマイクロバスや、車両総重量が8トン以上のものは大型免許が必要になります。

そのため、実際に運転する予定のマイクロバスの仕様を事前に確認し、適切な免許を取得することが重要です。

二種免許の取得のメリット

マイクロバスの運転には、中型または大型の一種免許で十分ですが、二種免許の取得を検討することで、さらなるキャリアの可能性が開けます。

二種免許を取得すると、路線バスやタクシー、観光バスの運転手としての職域が広がります。一般的に二種免許保持者は給与が高い傾向にあり、深夜や休日勤務での割増賃金も期待できます。

さらに、二種免許保持者は運転の専門家として認知され、企業や団体からの信頼度が高まるでしょう。

ただし、二種免許の取得には追加の費用と時間がかかるため、自身のキャリアプランや将来の目標に合わせて慎重に検討することが大切です。

マイクロバス運転には中型免許が必要不可欠ですが、二種免許の取得を視野に入れることで、より幅広いキャリアの可能性が開けると言えるでしょう。

3.マイクロバスに必要な免許取得の手順

マイクロバスを運転するための免許取得は、現在の保有免許や経験によって手順が異なります。

ここでは、普通免許からの取得ステップと、8トン限定中型免許からの限定解除方法について詳しく解説します。

【普通免許】を所持している場合

普通免許を持っている方がマイクロバスを運転するための中型免許を取得する手順は以下の通りです。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 1. 受講資格の確認 | ・年齢が20歳以上であること ・普通免許取得後、2年以上経過していること |

| 2. 適性試験の受験 | ・視力検査 (両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上) ・深視力検査 ・聴力検査 ・運動能力検査 |

| 3. 教習所の選択と入校手続き | ・中型免許の教習を行っている自動車教習所を探す ・必要書類(住民票、証明写真など)を準備し、入校手続きを行う |

| 4. 学科教習の受講 | ・中型車の特性や法規に関する講義を受講(約10時間) |

| 5. 技能教習の受講 | ・中型車の運転技能を習得(約20時間) |

| 6. 仮免許試験 | ・学科試験と技能試験に合格し、仮免許を取得 |

| 7. 路上教習 | ・仮免許を使用して公道での運転練習(約2時間) |

| 8. 卒業検定 | ・学科試験と技能試験に合格し、卒業証明書を取得 |

| 9. 運転免許試験場での本試験 | ・適性試験 ・学科試験 (マークシート方式、50問中45問以上正解で合格) |

| 10. 免許証の交付 | ・合格後、中型免許証が交付される |

通常、2〜3ヶ月程度かかります。

教習所によっては、短期集中コースを提供しているところもあるので、自分のスケジュールに合わせて選択することができます。

【準中型5トン限定免許】を所持している方の限定解除方法

準中型5トン限定中型免許を持っている方が、マイクロバスも運転できるように限定を解除する方法は以下の通りです。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 1. 資格確認 | ・満20歳以上 ・準中型5t限定免許取得後2年以上経過 |

| 2. 教習所選択 | 指定自動車教習所を選び、入校手続きを行う |

| 3. 技能教習 | 9時限の技能教習を受講 |

| 4. 技能審査 | 教習所内で技能審査を受け、合格する |

| 5. 運転免許センター手続き | 技能審査合格証を持参し、中型免許への変更手続きを行う |

取得期間は、最短で5日間ですが、一般的に1~3週間程度かかります。

個人の学習ペースや教習所のスケジュールにより、実際の期間は変動する可能性があります。

【8トン限定中型免許】を所持している方の限定解除方法

8トン限定中型免許を持っている方が、マイクロバスも運転できるように限定を解除する方法は以下の通りです。

| 手順 | 内容 |

|---|---|

| 1. 限定解除の条件確認 | ・8トン限定中型免許取得後、3ヶ月以上経過していること |

| 2. 教習所での限定解除教習 | ・学科教習(約1時間) ・技能教習(約4時間) |

| 3. 修了検定 | ・技能試験に合格し、修了証明書を取得 |

| 4. 運転免許試験場での手続き | ・適性試験(視力検査など) ・学科試験(マークシート方式、50問中45問以上正解で合格) |

| 5. 免許証の書き換え | ・合格後、限定のない中型免許証に書き換えられる |

限定解除の過程は、通常1週間から2週間程度で完了します。

教習所によっては、1日で技能教習と修了検定を終えられる短期コースもあります。

留意点

- 限定解除後は、車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満の車両まで運転可能になります。

- マイクロバスの多くはこの範囲内に収まるため、限定解除後はほとんどのマイクロバスを運転できるようになります。

4.中型免許取得と限定解除にかかる費用と期間

マイクロバスを運転するための免許取得には、一定の費用と時間が必要です。

ここでは、中型免許と大型免許の取得にかかる費用と期間について、具体的な数字を挙げながら解説します。

中型免許取得の平均的な費用と期間

中型免許の取得にかかる費用と期間は、教習所や地域によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 項目 | 普通免許所持者 | 準中型免許所持者 | 8トン限定中型免許所持者(限定解除) |

|---|---|---|---|

| 費用 | 約17万円〜27万円 | 約14万円〜24万円 | 約10万円〜15万円 |

| 期間 | 約1〜2ヶ月 | 約3週間〜2ヶ月 | 約4日〜5日 |

また、一部の企業では従業員の中型免許取得費用を補助する制度を設けています。

就職や転職を考えている場合は、そのような制度のある企業を探すのも一案です。

大型免許取得の費用と期間の目安

マイクロバスの中には大型免許が必要なものもあるため、参考として大型免許取得の費用と期間についても紹介します。

| 項目 | 中型免許所持者 |

|---|---|

| 費用 | 約20万円〜25万円 |

| 期間 | 約2週間 |

| 注意点 | ・21歳以上で3年以上の運転経験が必要 ・視力や健康状態の基準が中型免許よりも厳しい |

費用負担を軽減する方法

- 教育訓練給付金制度の利用(一定の条件を満たす場合、費用の最大70%が支給される)

- 自治体や業界団体の助成金制度の活用(地域や業種によって異なるため、事前に確認が必要)

5.マイクロバス運転士としてのキャリア

マイクロバスの運転免許を取得すると、様々な分野でキャリアを築くチャンスが広がります。

ここでは、マイクロバス運転士として活躍できる主な分野と、それぞれのキャリアパスについて詳しく解説します。

観光業での活躍の可能性

観光業は、マイクロバス運転士にとって最も一般的で魅力的な活躍の場の一つです。

主な仕事内容には、観光地間の送迎、ガイド付きツアーの運行、空港やホテルとの送迎サービスなどがあります。

様々な観光地を訪れる機会が多く、国内外の観光客と交流できるのが特徴です。また、繁忙期には高収入が期待できるのも魅力の一つです。

しかし、課題や注意点もあります。季節や観光地の繁閑により収入が変動する可能性があり、長時間勤務や不規則な勤務形態になることもあります。

さらに、接客スキルやコミュニケーション能力が求められるため、これらのスキルを磨く必要があります。キャリアを積むことで旅行会社や観光バス会社の管理職として活躍する道も開けるでしょう。

企業や学校での専属ドライバーとしての道

企業や学校の専属ドライバーとして働くことは、安定したキャリアを築けるでしょう。

主な仕事内容には、従業員や生徒の送迎、企業の取引先訪問や出張時の送迎、学校行事や部活動での移動サポートなどがあります。

メリットは、安定した勤務形態と収入が得られることです。特定の組織に所属することで安心感が得られ、長期的な信頼関係を築きやすい環境にあります。

ただし、課題や注意点もあります。日常的なルートが中心となるため、仕事が単調になる可能性があります。また、所属する組織の規則や方針に従う必要があります。

福祉分野でのマイクロバス運転の需要

高齢化社会の進展に伴い、福祉分野でのマイクロバス運転士の需要が増加しています。

主な仕事内容には、デイサービスセンターへの送迎、障がい者施設利用者の送迎、病院への通院サポートなどがあります。

このキャリアのメリットは、社会貢献度が高く、比較的安定した需要があることです。また、人との触れ合いが多い仕事であるため、やりがいを感じやすいでしょう。

一方で、高齢者や障がい者への配慮が必要であり、場合によっては介護の基礎知識も求められます。車椅子の乗降補助など、体力的な負担もあることを考慮する必要があります。

マイクロバス運転士としてのキャリアは、個人の適性や興味に応じて選択できる幅広い可能性があります。

観光業、企業や学校の専属ドライバー、福祉分野など、これらの分野を組み合わせて柔軟なキャリアを構築することも可能です。

6.マイクロバス免許取得で広がる可能性

マイクロバスの基本情報から必要な免許の種類、取得手順、費用、そしてキャリアの可能性まで幅広く解説してきました。

マイクロバス免許(中型免許)を取得することで、観光業、企業や学校の専属ドライバー、福祉分野など、様々な領域で活躍するチャンスが広がります。

それぞれの分野には独自の魅力があり、個人の適性や興味に合わせてキャリアを選択し、構築していくことがでるでしょう。